オーケストラ・ファン・ヴァセナール日本ツアーの詳細を掲載しています。(2000, 2003, 2006年を除く)

ぜひゆっくりご覧ください。

*2011年、2012年、2014年のツアーは演奏の一部を聴くことができます。

目次

2024 『ヨーロッパの街角から』~日常に楽しむ美しい響き~

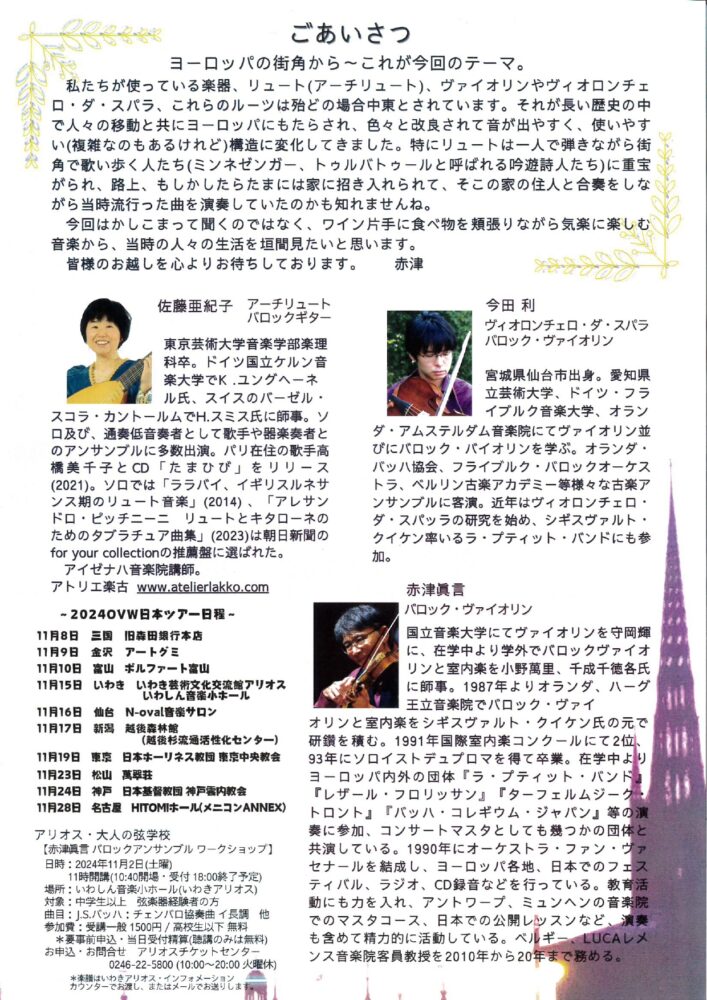

ごあいさつ / ヨーロッパの街角から〜これが今回のテーマ

私たちが使っている楽器、リュート(アーチリュート)、ヴァイオリンやヴィオロンチェロ・ダ・スパラ、これらのルーツはほとんどの場合、中東とされています。それが長い歴史の中で人々の移動と共にヨーロッパにもたらされ、色々と改良されて音が出やすく、使いやすい(複雑なものもあるけれど)構造に変化してきました。特にリュートは一人で弾きながら街角で歌い歩く人たち(ミンネゼンガー、トゥルバトゥールと呼ばれる吟遊詩人たち)に重宝がられ、路上、もしかしたらたまには家に招き入れられて、そこの家の住人と合奏をしながら当時流行った曲を演奏していたのかも知れませんね。

今回はかしこまって聞くのではなく、ワイン片手に食べ物を頬張りながら気軽に楽しむ音楽から、当時の人々の生活を垣間見たいと思います。みなさまのお越しを心よりお待ちしております。 赤津眞言

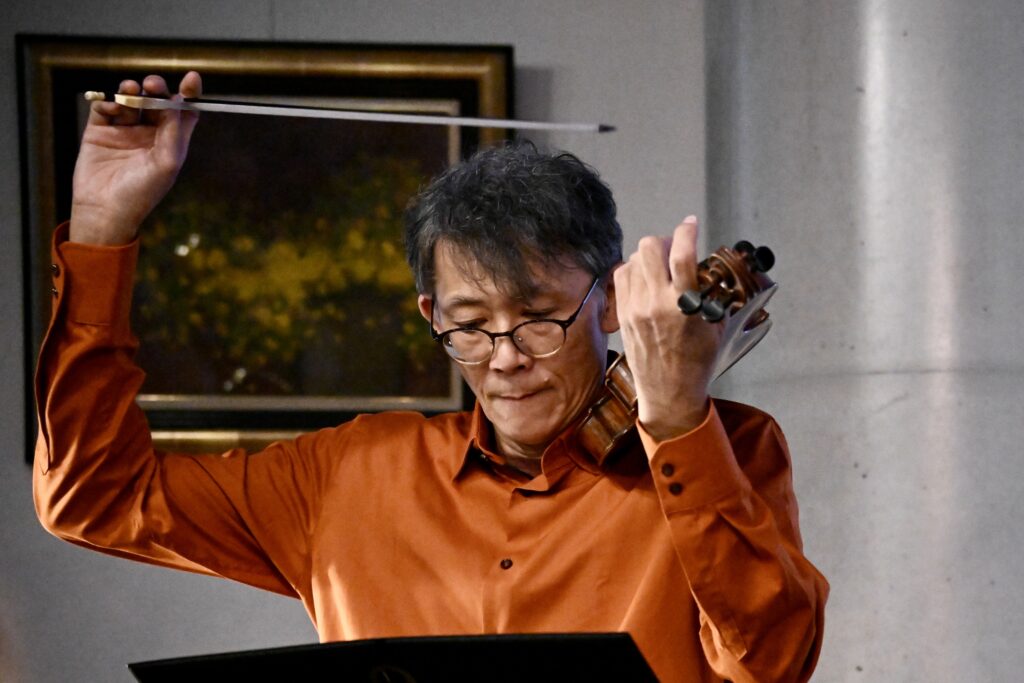

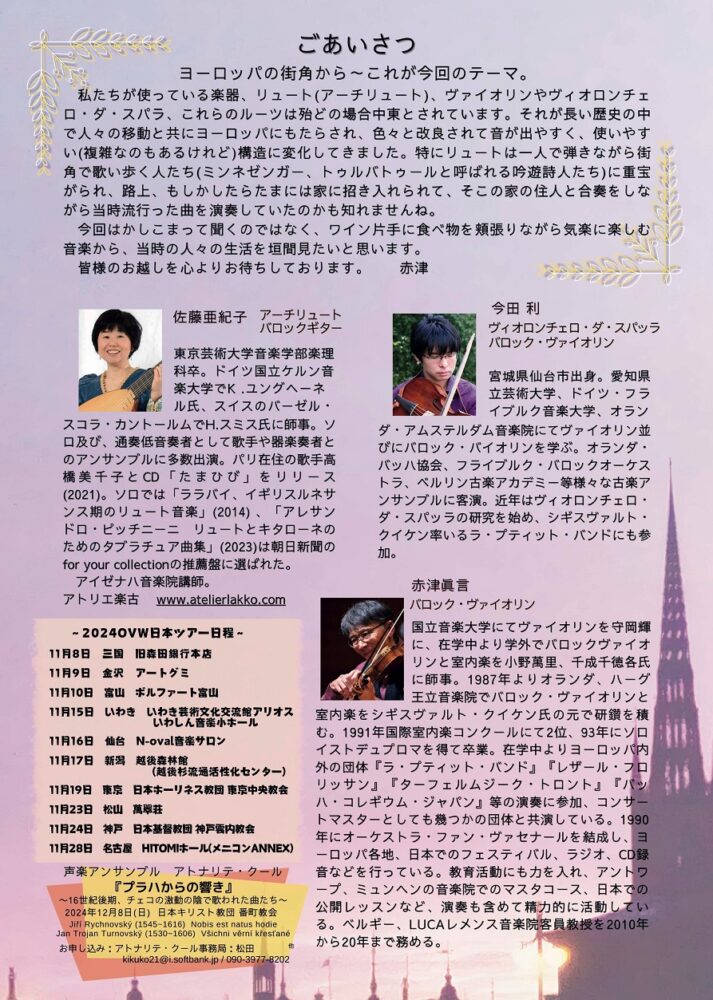

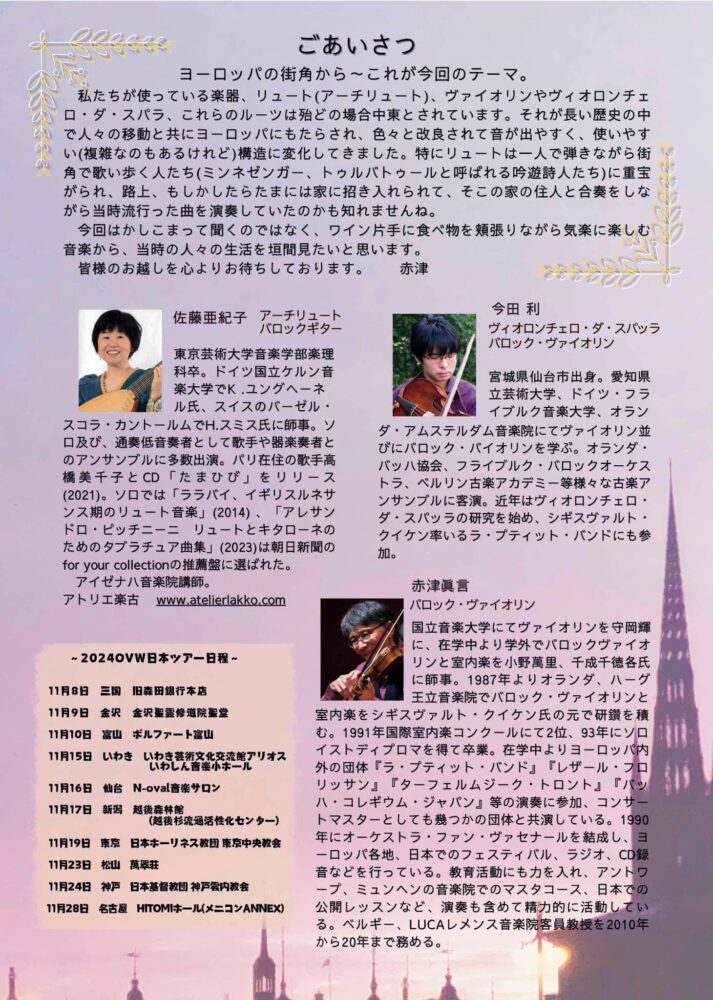

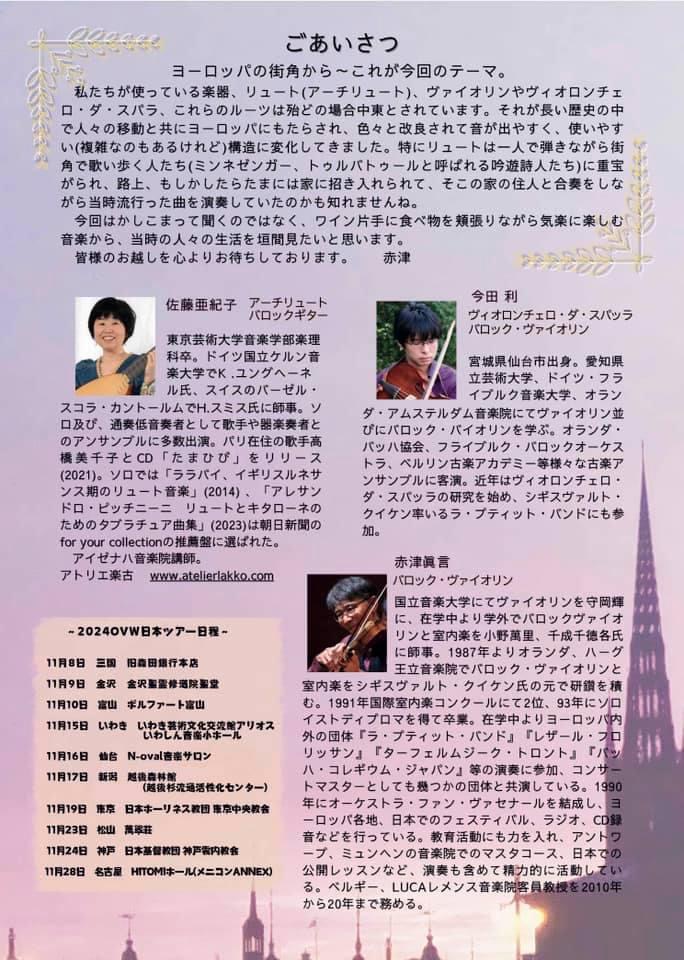

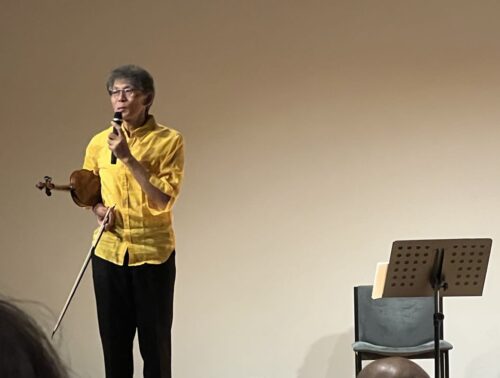

赤津眞言(バロック・ヴァイオリン)

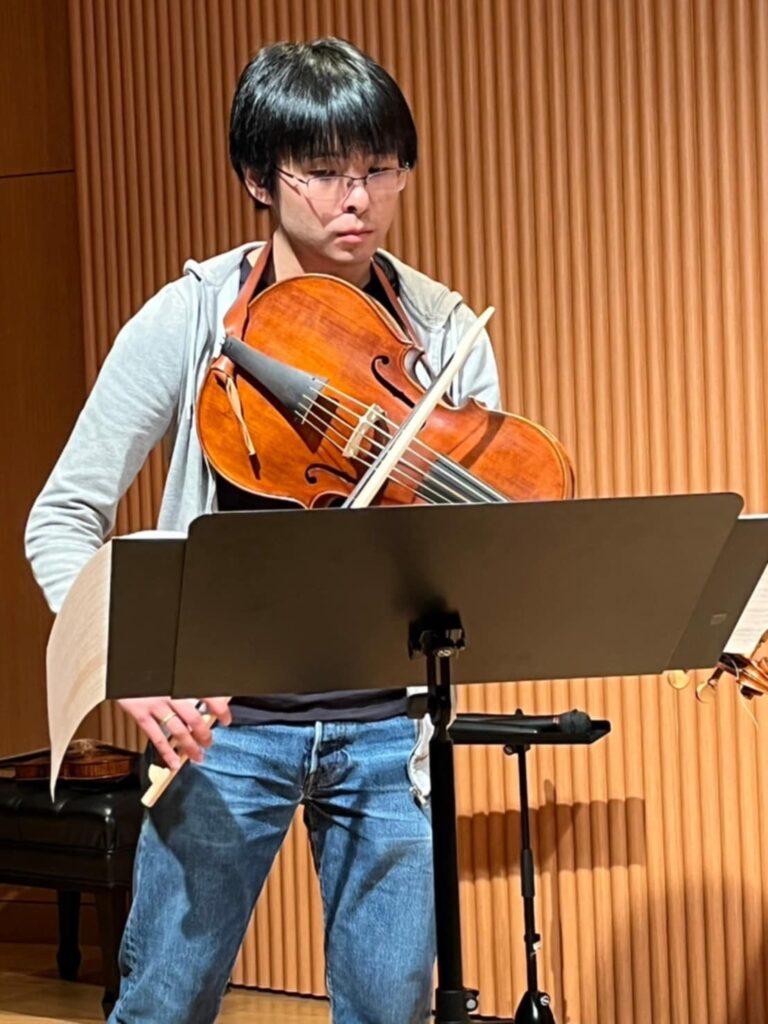

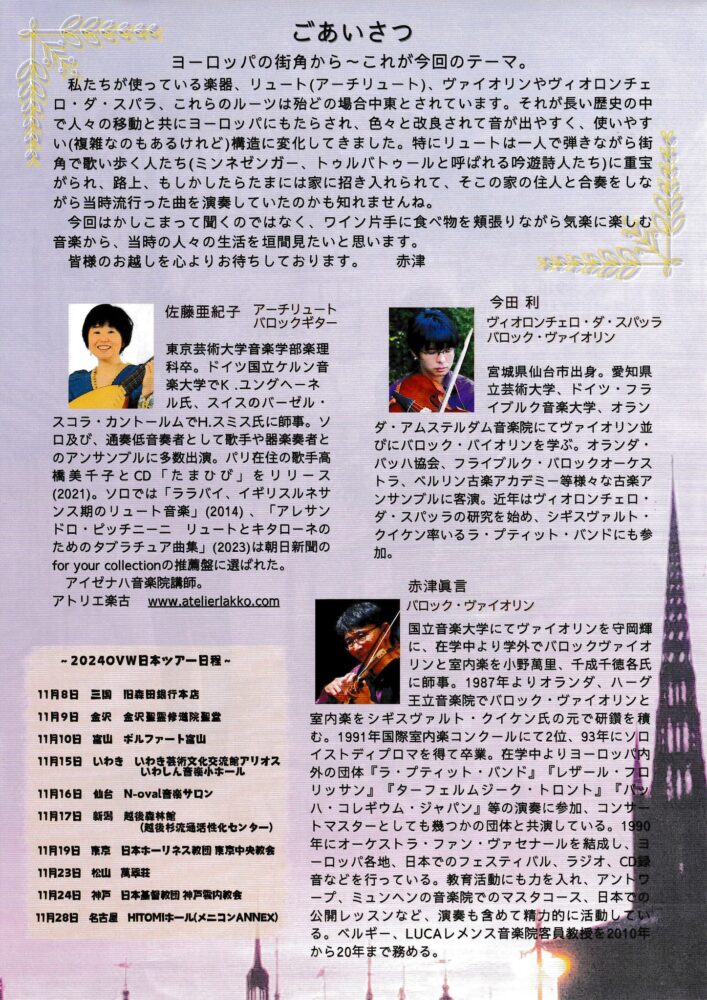

今田利(ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラ、バロック・ヴァイオリン)

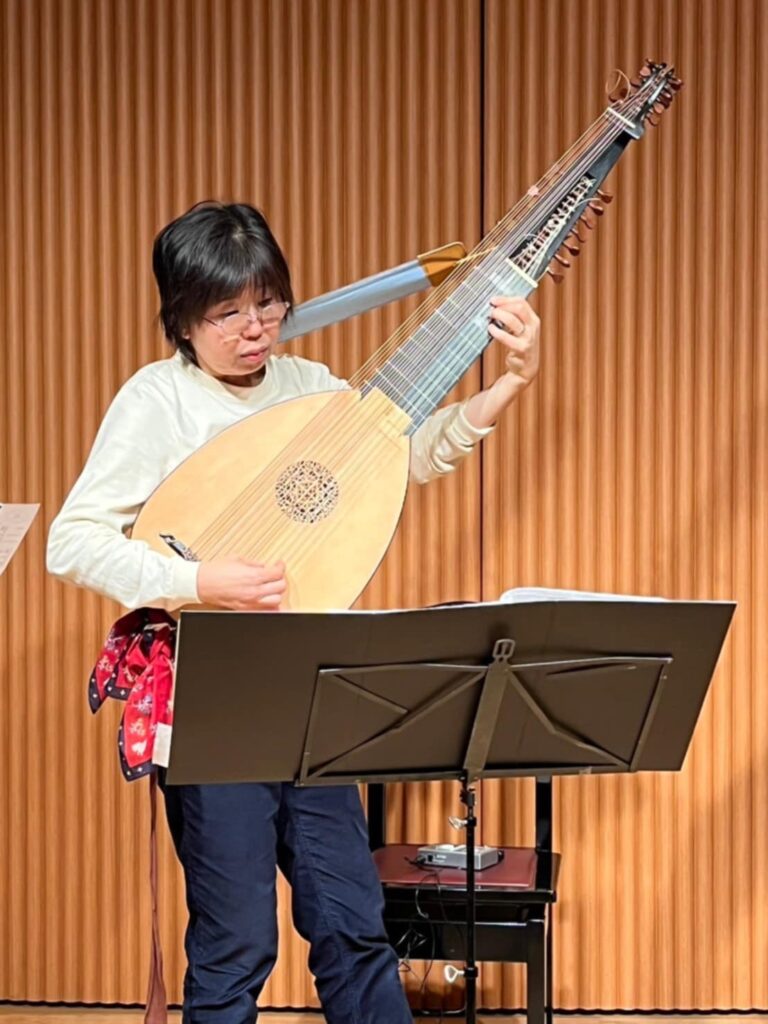

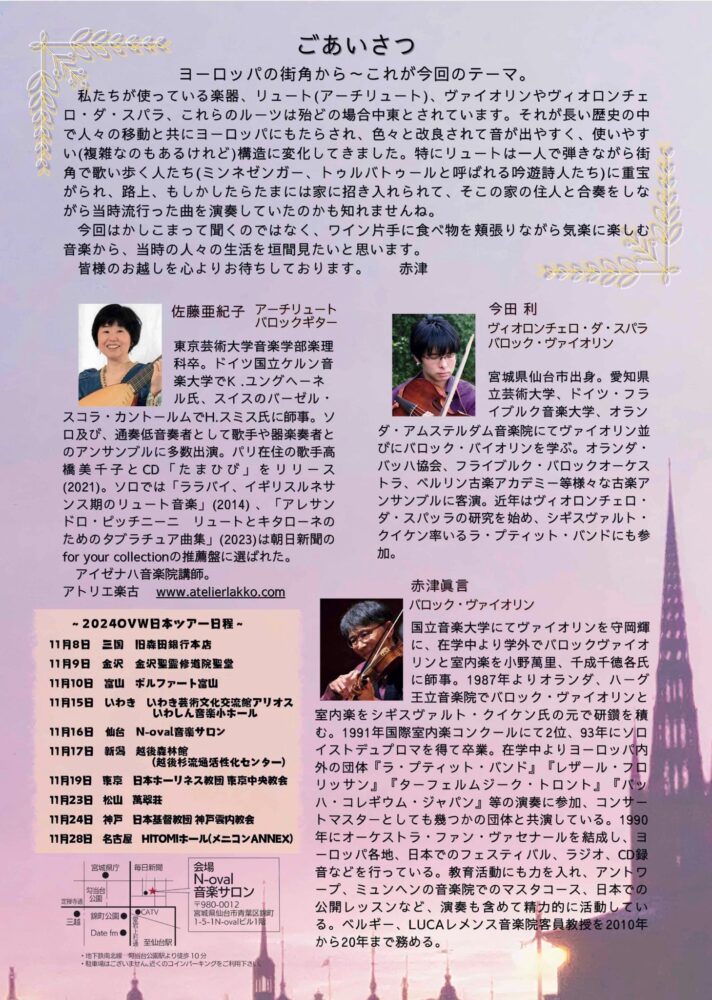

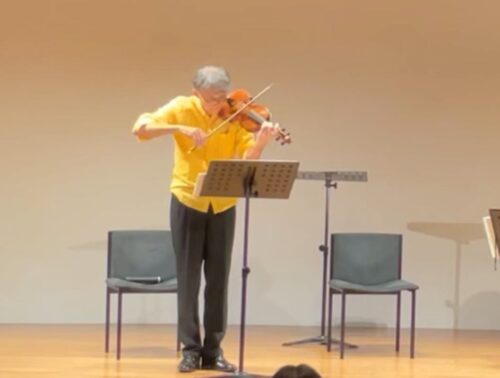

佐藤亜紀子(アーチリュート、バロックギター)

G.ザンボーニ・ロマノ (1664-1721)

アルペジョ(ソナタ第8番より) – アーチリュートソロ

J.H.シュメルツァー (1623-80)

ソナタ 9番 イ短調 – ヴァイオリン、ガンバと通奏低音

作者不詳 (18c.初期?)

2声のソナタ ハ長調 – ヴァイオリン、チェロ(とオルガン)

アレグロ・アダージョ・アレグロ

G.トレッリ (1658-1709)

室内シンフォニア ニ短調作品4 – ヴァイオリン、チェロ

カンタービレ・アレグロ・アダージョ・ラルゴ・(アレグロ)

A.ヴェラチーニ (1664-1721)

ソナタ 6番 変ロ長調 作品3 – ヴァイオリン、チェロとB.с.

ラルゴ・ヴィヴァーチェ・ラルゴアフェトオーゾ・ヴィヴァーチェ

ー休憩ー

G.B.ヴィタリ (1632-92)

チャッコナ・2本のヴァイオリン、ヴィオローネ (作品7)

J.C.ケルル (1627-93)

2本のヴァイオリンとオルガンのソナタ

G.B. ヴィタリ

バッサカーロ・2本のヴァイオリン、ヴィオローネ (作品7)

G.ザンボーニ・ロマノ

ソナタ 6番 ハ短調 – アーチリュートソロ

プレリューディオ・アレマンダ・ジガ・サラバンダ・ガヴォッタ

N.F.ハイム (1678-1729)

チェロソナタ イ短調

アダージョ・アレグロアッサイ・アダージョ・プレスト

G.ムファット (1653-1704)

ヴァイオリンソナタ (1677)

各公演の主催者様より、貴重な写真を多数ご提供いただきました。厚く御礼申し上げます。

11月9日(土)石川県金沢市 金沢聖霊修道院聖堂

11月10日(日)富山県富山市 ボルファートとやま

11月15日(金)福島県いわき市 いわき芸術文化交流館アリオス いわしん音楽小ホール

11月16日(土)宮城県仙台市 N-oval音楽サロン

11月17日(日)新潟県新潟市 越後森林館

11月19日(火)東京都新宿区 日本ホーリネス教団東京中央教会

11月21日(木)神奈川県秦野市 サンシティ神奈川(プライベート公演)

11月23日(土)愛媛県松山市 萬翠荘

11月24日(日)兵庫県神戸市 神戸雲内教会

11月28日(木)愛知県名古屋市 HITOMIホール

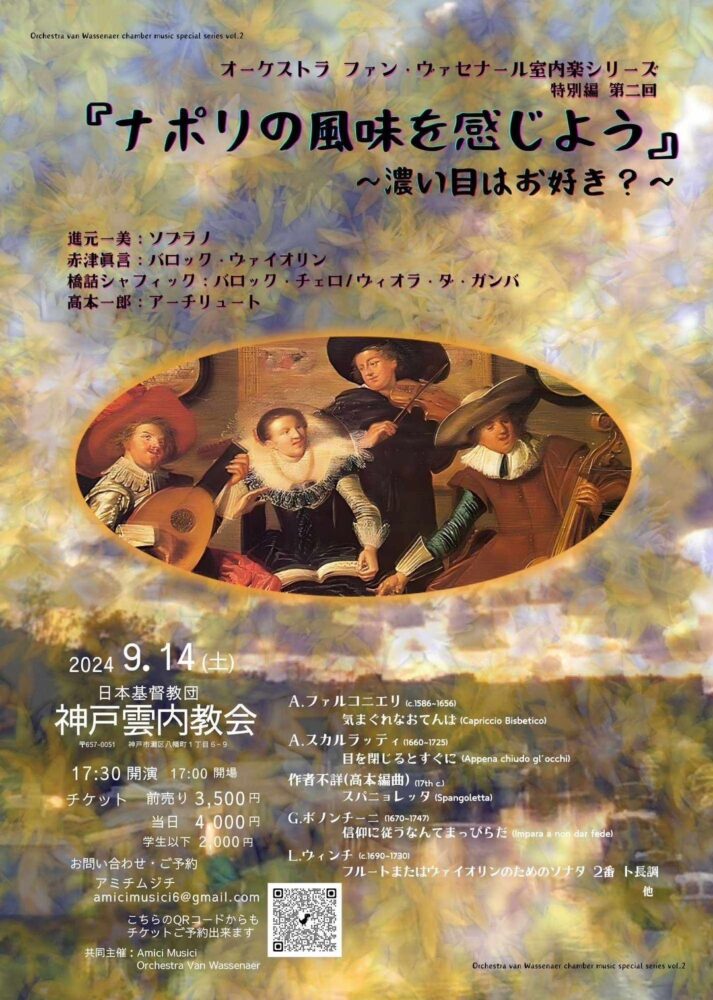

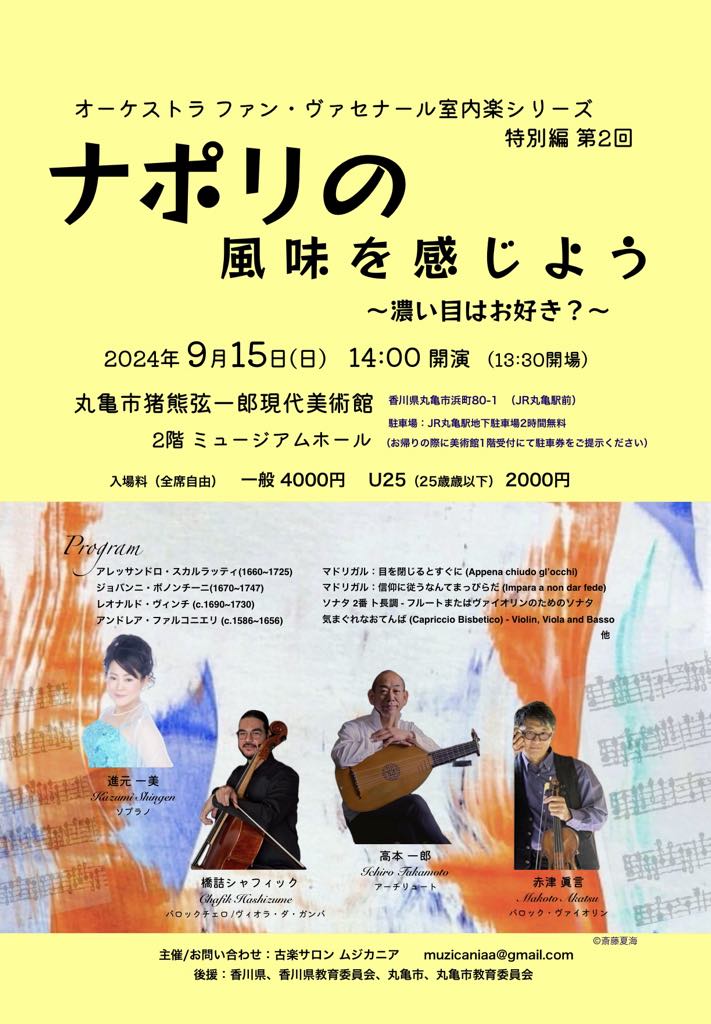

2024 オーケストラ ・ファン・ヴァセナール室内楽シリーズ 特別編 第二回『ナポリの風味を感じよう』~濃いめはお好き?~

ごあいさつ

紀元前6世紀にギリシャ人たちによって建設されたナポリ。半島の先に位置するシチリアと共に、長い間様々な王家が誕生しては消えていったが、15世紀中期よりスペインとの交易で栄えるようになった。北部とはかなり異なった歴史を持つナポリの文化。日本ではナポリの室内楽や、歌曲はまだまだ紹介される事が少なく、それは独特の方言からなる独特の形、音楽における特有な音の運び、和音の使い方、跳ねるようなリズム、流れる旋律など一度聞いたら忘れられない事は請け合い。ピザに代表される南部イタリアの食べ物は、強烈な太陽の光を浴びて豊かな味がする様に、音楽も新鮮でシンプル、時には輝きすぎて派手ではあるが味は濃厚。

そんなナポリの美味をどうか心して味わって欲しい。

進元一美(ソプラノ)

赤津眞言(バロックヴァイオリン)

橋詰シャフィック(バロックチェロ)

高本一郎(アーチリュート)

・フランチェスコ・ドゥランテ(1684~1755) マドリガル:踊れ、踊れ優しい乙女よ (Danza, danza, fanciulla gentile)

・アレッサンドロ・スカルラッティ(1660~1725) カンタータ:目を閉じるとすぐに (Appena chiudo gl’occhi)

・ジョヴァンニ・バッティスタ・ボノンチーニ(1670~1747) チェロソナタ イ短調 Andante-Allegro-Menuet(Gratioso)

・ジョヴァンニ・バッティスタ・ボノンチーニ カンタータ:信仰を与えないことを学びなさい(Impara a non dar fede)

~休憩~

・ミケーレ・マシッティ(c.1664~1760) ヴァイオリンソナタ 14番 ト短調(作品2)Largo e affetuoso-Allegro(Allemanda)-Largo(Corrente)-Allegro

・アンドレア・ファルコニエーリ(c.1586~1656) ラ・パーレラ(La Parlera):Violin, Viola and Bass マドリガル:いとしい瞳よ(Occhietti amati) 気まぐれなおてんば(Capriccio Bisbetico):Violin, Viola and Bass

・作者不詳(17c) スパニョレッタ(Spangoletta):高本編曲(リュートソロ)

・アレッサンドロ・スカルラッティ(1660~1725) カンタータ:どこへ逃げればいいのか 何を考えているのか(Dove fuggo, a che penso)

9月14日(土) 兵庫県神戸市、日本基督教団 神戸雲内教会

9月15日(日) 香川県丸亀市、猪熊弦一郎現代美術館

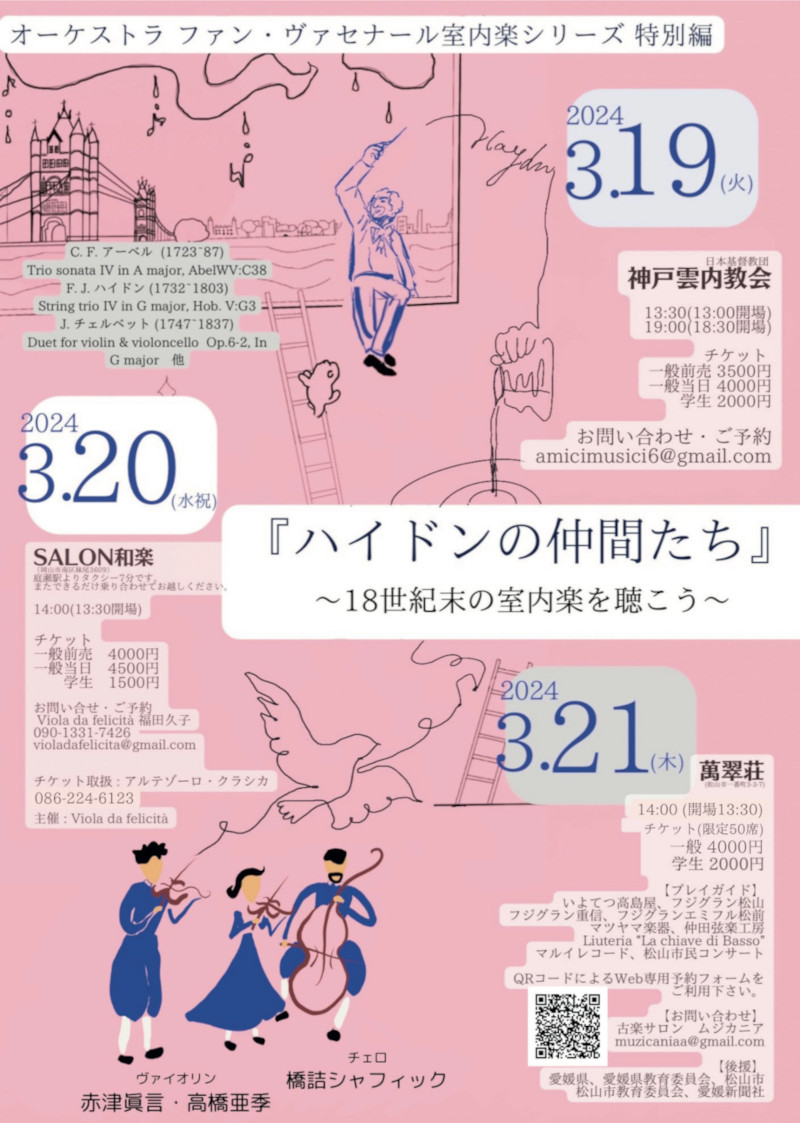

2024 オーケストラ ・ファン・ヴァセナール室内楽シリーズ 特別編『ハイドンの仲間たち』~18世紀末の室内楽を聴こう~

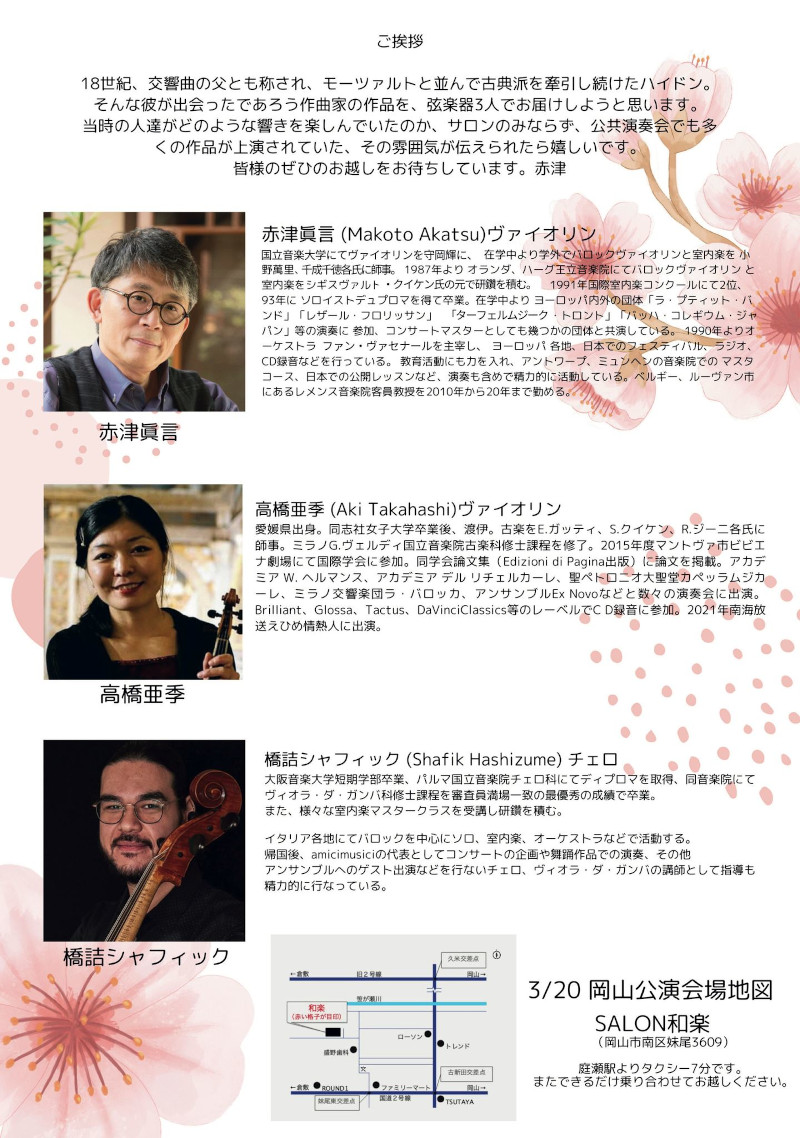

ご挨拶

18世紀、交響曲の父とも称され、モーツァルトと並んで古典派を牽引し続けたハイドン。

そんな彼が出会ったであろう作曲家の作品を、弦楽器3人でお届けしようと思います。

当時の人達がどのような響きを楽しんでいたのか、サロンのみならず、公共演奏会でも多くの作品が上演されていた、その雰囲気が伝えられたら嬉しいです。

皆様のぜひのお越しをお待ちしています。赤津

赤津眞言(バロックヴァイオリン)

高橋亜季(バロックヴァイオリン)

橋詰シャフィック(バロックチェロ)

C.F.アーベル(1723~87) トリオ・ソナタ 4番 イ長調、AbelWV:C38

J.ゲオー/ジュオー(1756~1820) ヴァイオリンとチェロのデュエット 2番 変ロ長調、作品9

I.J.プレイエル(1757~1831) ヴァイオリン二重奏 3番 イ長調、B.515

W.クラーマー(1745~99) 弦楽トリオ 2番 変ロ長調、作品3

J.チェルベット(1747~1837) ヴァイオリンとチェロのデュエット 2番 ト長調、作品6

F.J.ハイドン(1732~1809) 弦楽トリオ 4番 ト長調、HOB.V:G3

3月19日(火)(昼夜2公演) 兵庫県神戸市、日本基督教団 神戸雲内教会

3月20日(水/祝) 岡山県岡山市、SALON和楽

3月21日(木) 愛媛県松山市、萬翠荘

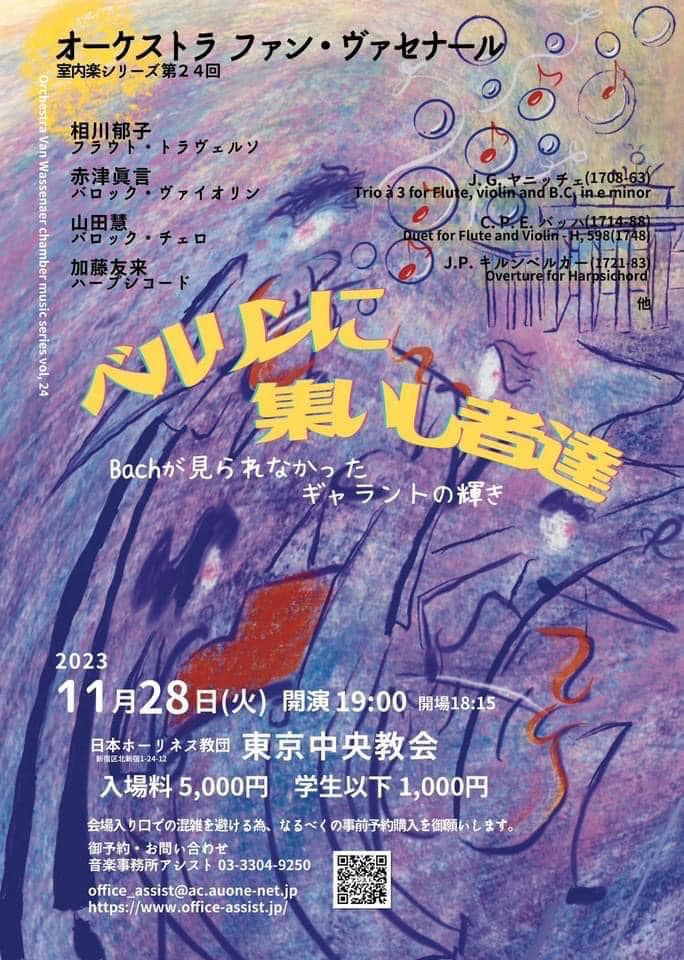

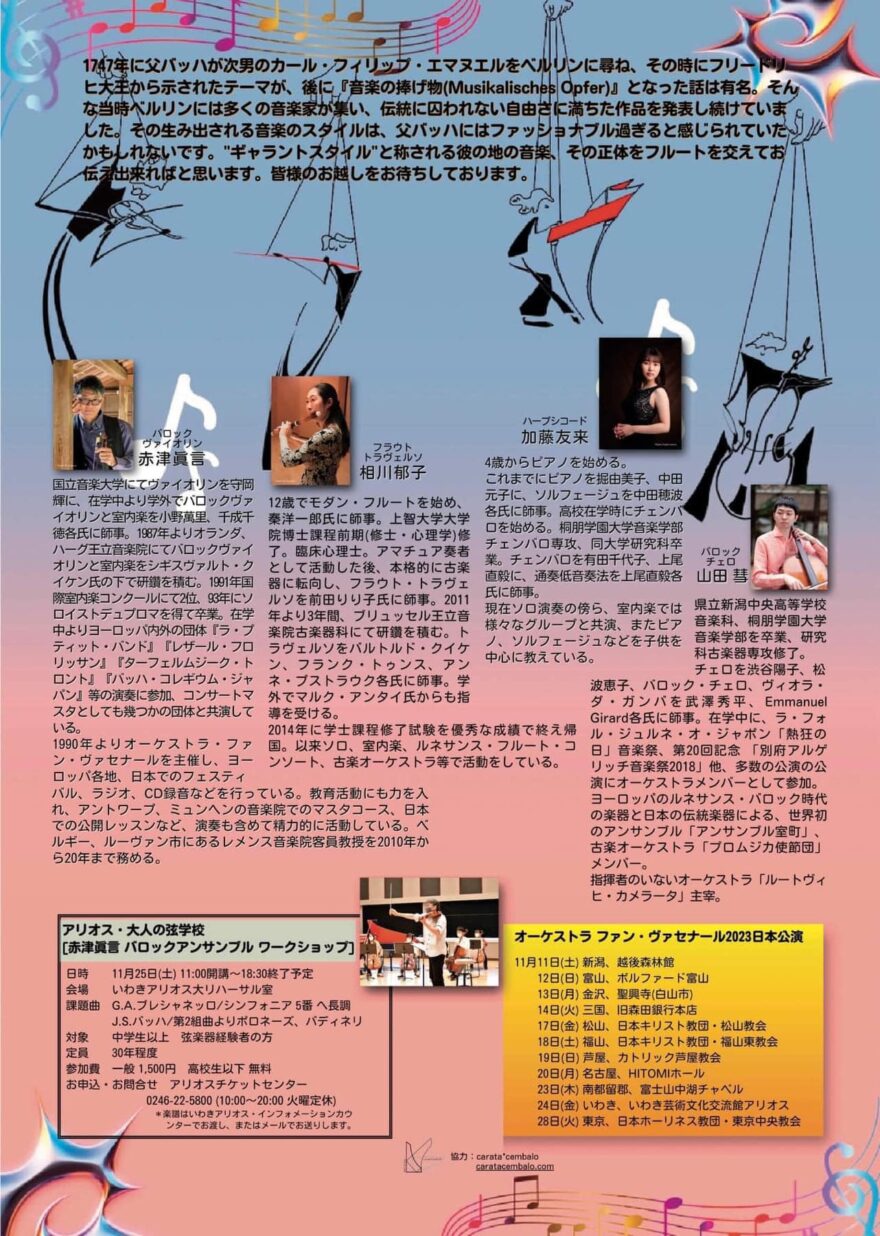

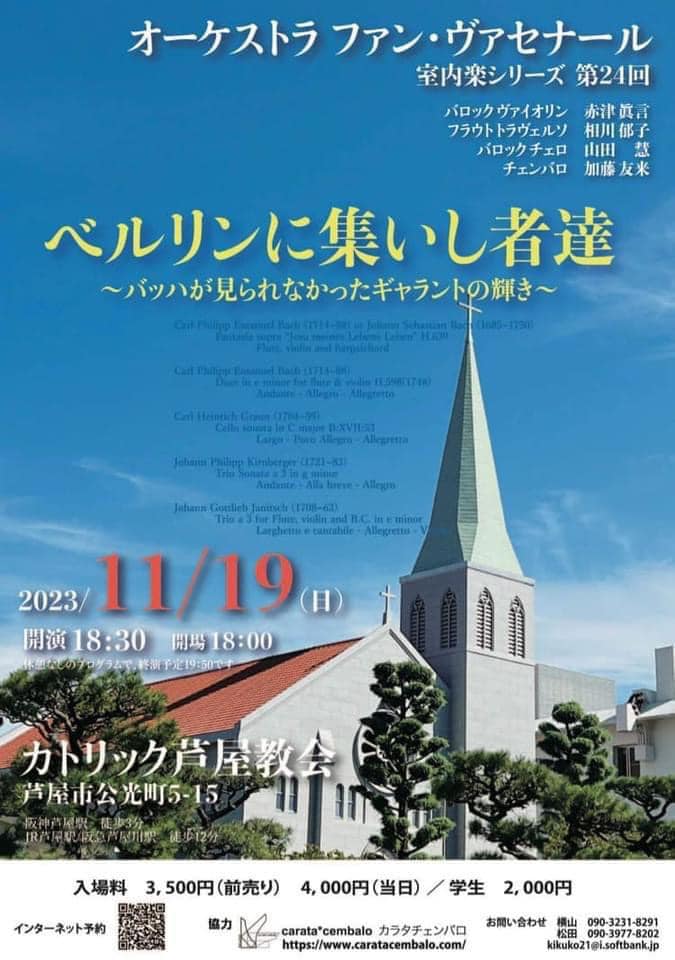

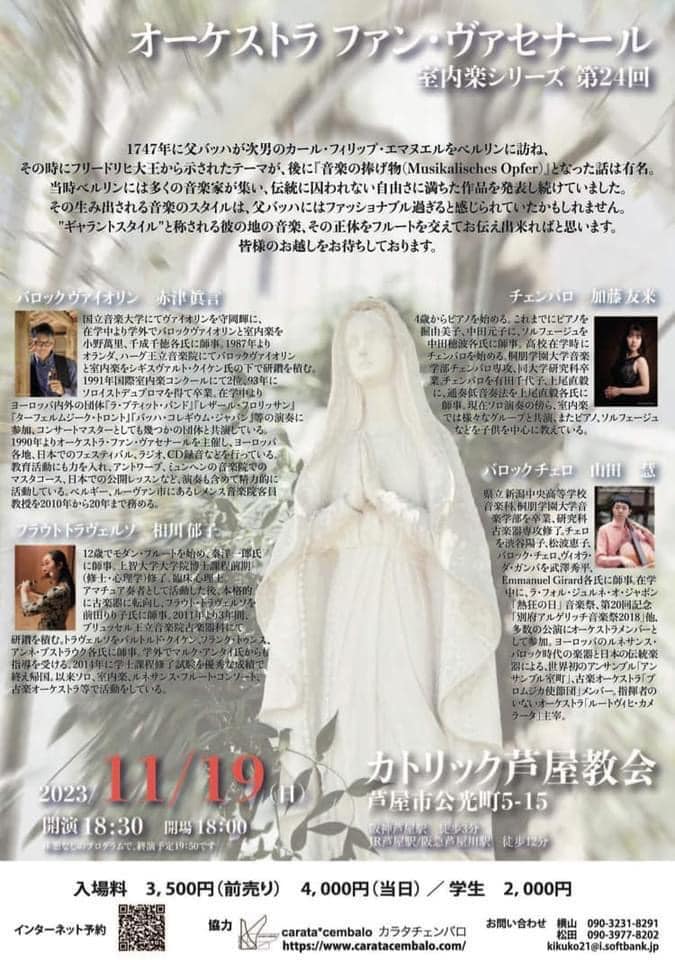

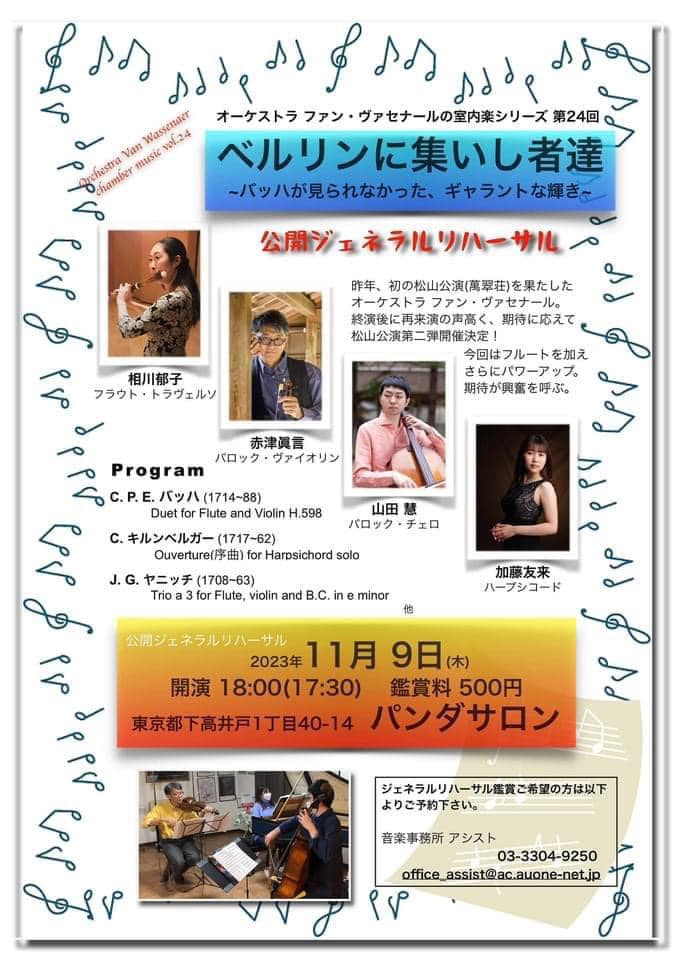

2023 ベルリンに集いし者達

1747年に父バッハが次男のカール・フィリップ・エマヌエルをベルリンに訪ね、その時にフリードリヒ大王から示されたテーマが、後に『音楽の捧げ物(Musikalisches Opfer)』となった話は有名。そんな当時ベルリンには多くの音楽家が集い、伝統に囚われない自由さに満ちた作品を発表し続けていました。その生み出される音楽のスタイルは、父バッハにはファッショナブル過ぎると感じられていたかもしれないです。“ギャラントスタイル”と称される彼の地の音楽、その正体をフルートを交えてお伝え出来ればと思います。皆様のお越しをお待ちしております。

赤津眞言(バロック・ヴァイオリン)

相川郁子(フラウト・トラヴェルソ)

山田慧(バロック・チェロ)

加藤友来(チェンバロ)

J.G. ヤニッチェ(1708-63):フルート、ヴァイオリンと通奏低音のための三重奏曲 ホ短調

C.P.E. バッハ(1714-88):フルートとヴァイオリンのための二重奏曲 ト長調 H.598、ファンタジア《イエスは私の命の命》

C.F. アーベル(1723-87):ヴァイオリン、チェロ、通奏低音のためのソナタ ヘ長調

C. シャフラート(1709-63):フルート、チェロ、通奏低音のための三重奏曲 ニ長調 CSWV E:3

J.P. キルンベルガー(1721-83):チェンバロのための序曲 ト長調、トリオソナタ ト短調

C.G. クラウス:フルート、ヴァイオリンと通奏低音のための三重奏曲 変ロ長調 ほか

※会場により、プログラムが異なります。

※11月9日(木) 公開 通しリハーサル東京、パンダサロン(上北沢)

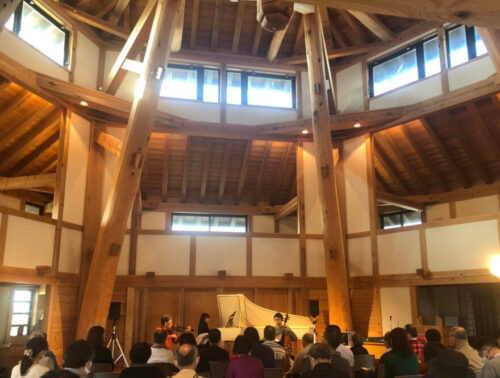

11月11日(土) 新潟県新潟市、越後杉流通活性化センター 越後森林館

11月12日(日) 富山県富山市、ボルファートとやま

11月13日(月) 石川県白山市、聖興寺

11月14日(火) 福井県坂井市三国、旧森田銀行本店

11月17日(金) 愛媛県松山市、日本キリスト教団 松山教会

11月18日(土) 広島県福山市、日本キリスト教団 福山東教会

11月19日(日) 兵庫県芦屋市、カトリック 芦屋教会

11月20日(月) 愛知県名古屋市、メニコンHITOMIホール

11月24日(金) 福島県いわき市、いわき芸術文化交流館アリオス

※11月25日(土) 《赤津眞言 バロック アンサンブル ワークショップ》 いわきアリオス大リハーサル室

11月28日(火) 東京都新宿区、日本ホーリネス教団 東京中央教会

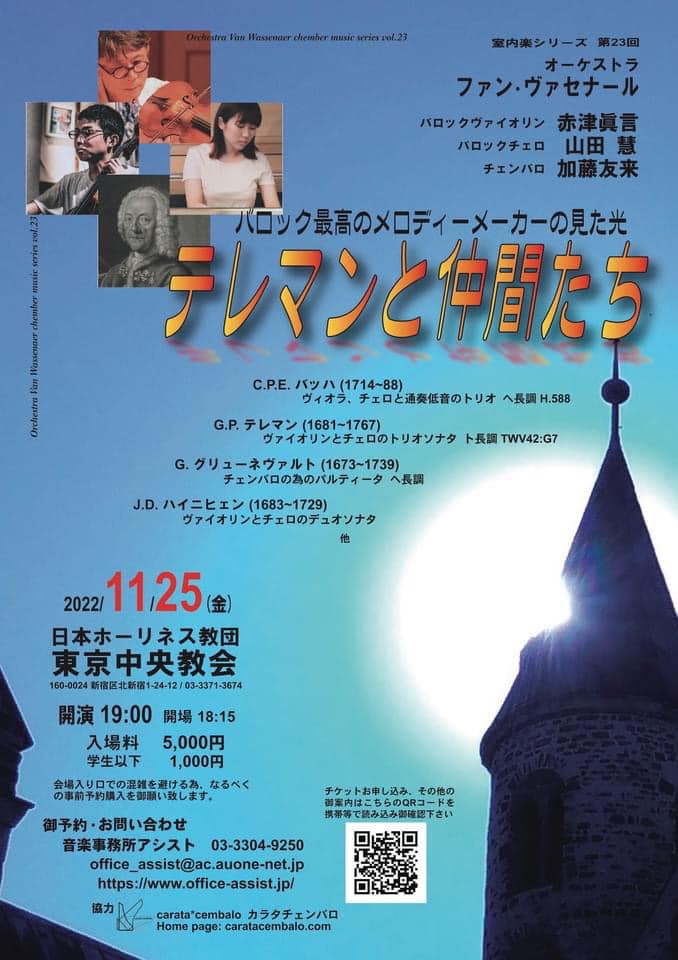

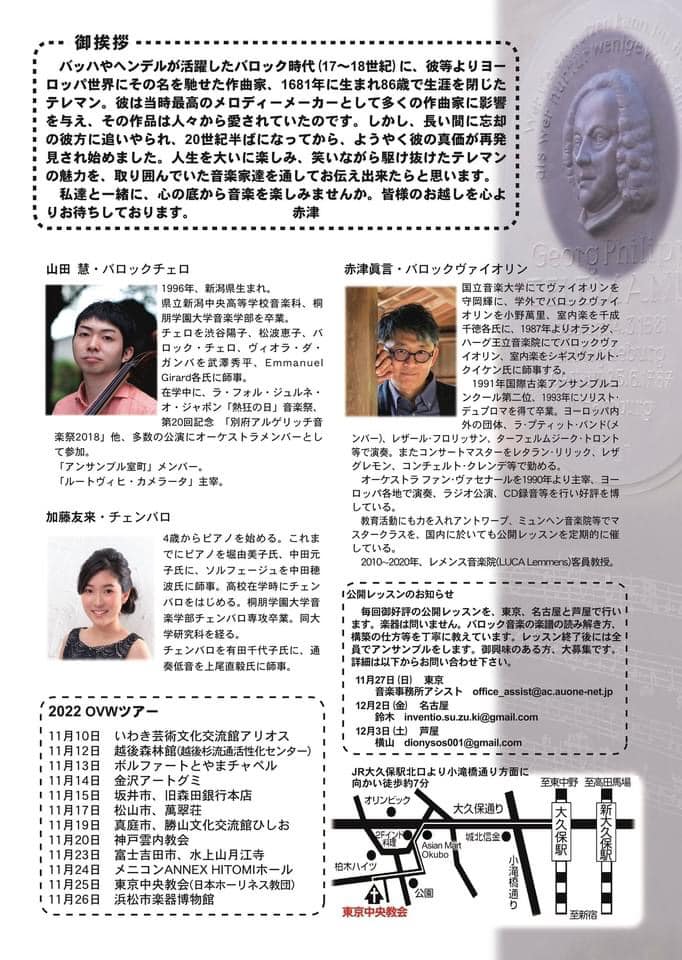

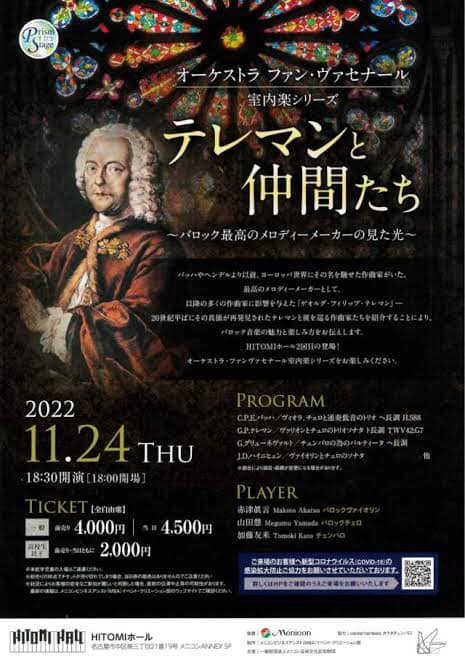

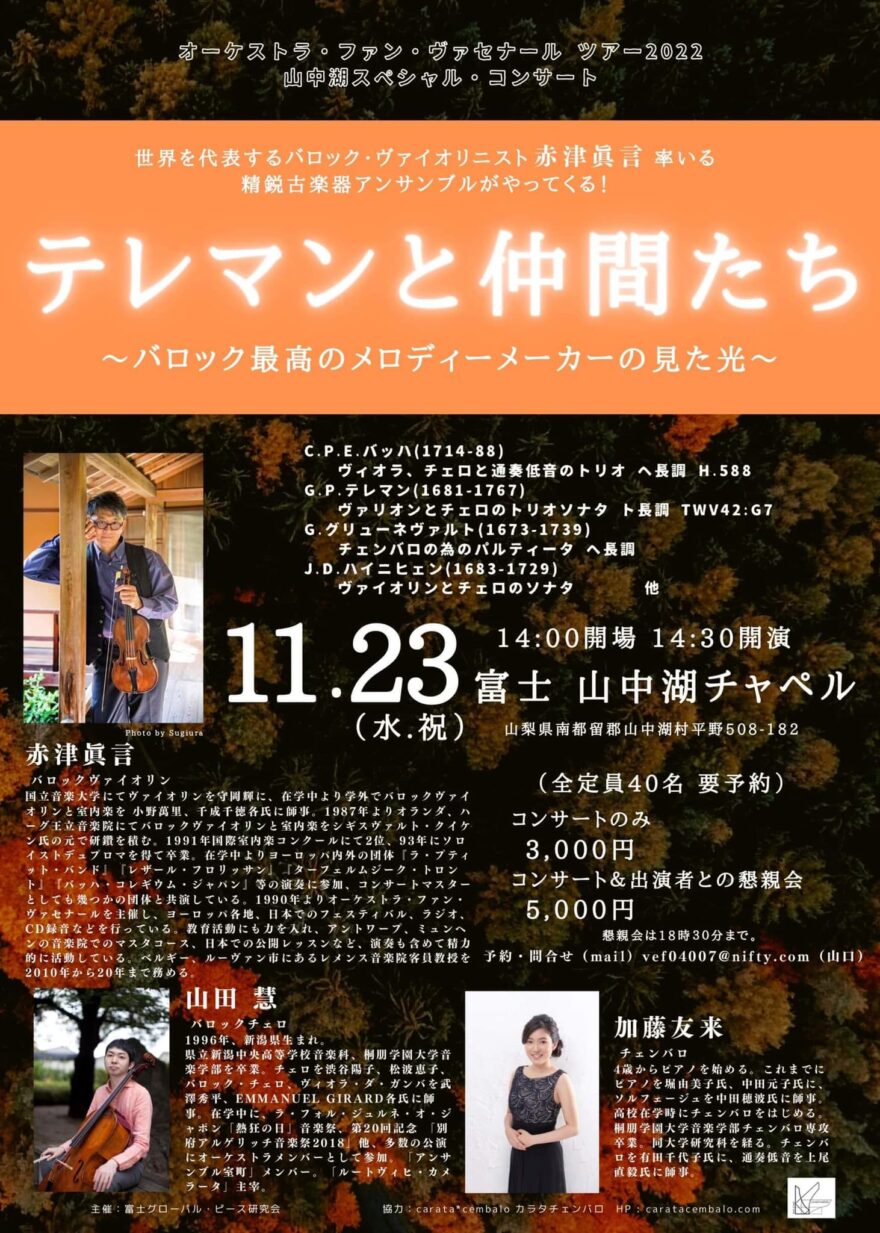

2022 テレマンと仲間たち

バッハやヘンデルが活躍したバロック時代(17~18世紀)に、彼等よりヨーロッパ世界にその名を馳せた作曲家、1681年に生まれ86歳で生涯を閉じたテレマン、彼は当時最高のメロディーメーカーとして、多くの作曲家に影響を与え、その作品は人々から愛されていたのです。しかし、長い間忘却の彼方に追いやられ、20世紀も半ばになってから、ようやく彼の真価が再発見されたのです。人生を大いに楽しみ、笑いながら駆け抜けたテレマンの魅力を、取り囲んでいた音楽家達を通してお伝え出来たらと思います。

私達と一緒に、心の底から音楽を楽しみませんか。 赤津眞言

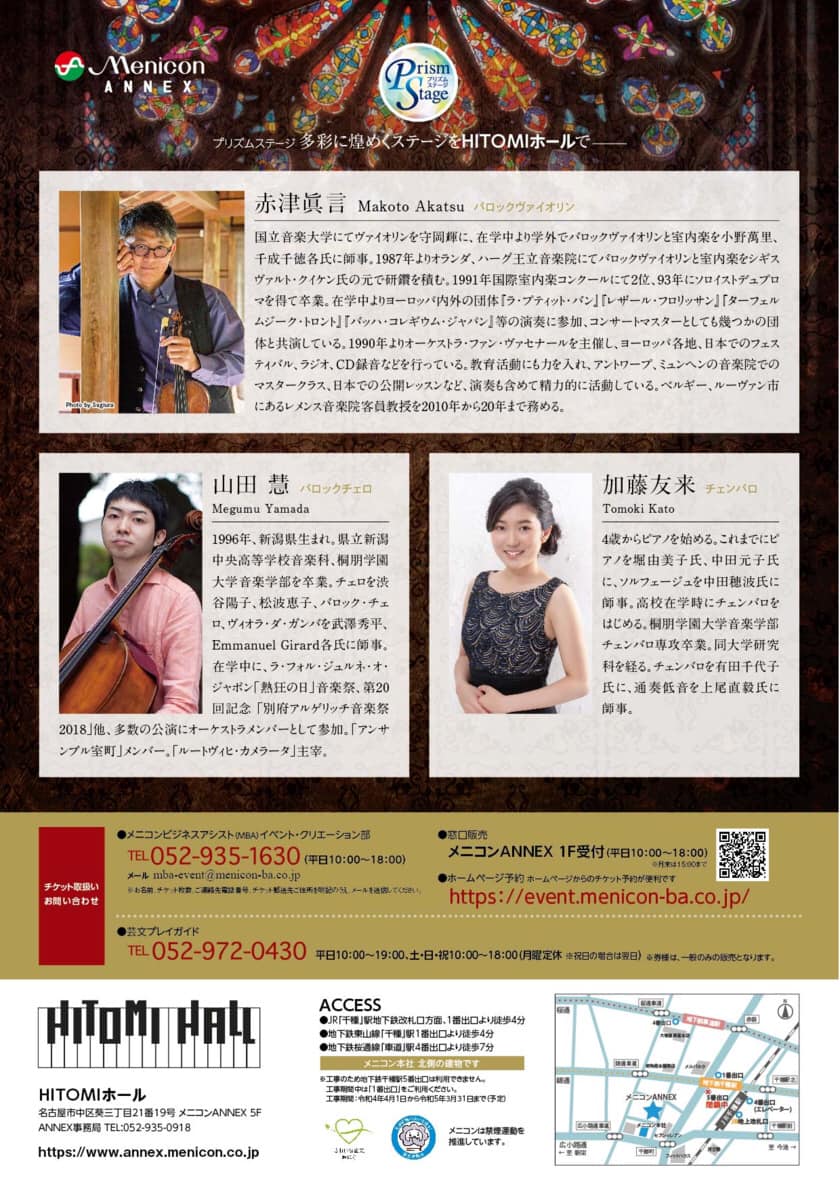

赤津眞言(バロック・ヴァイオリン、バロック・ヴィオラ)

山田慧(バロック・チェロ)

加藤友来(チェンバロ)

C.P.E.Bach:トリオ・ソナタヘ長調H.588(ヴィオラ、チェロと低音)

G.Grünewald:チェンバロのパルティータ ヘ長調

J.D.Heinichen:ヴァイオリンとチェロのデュオソナタ(オリジナルはオーボエとファゴット)

J.H.Roman:3声のソナタ 4番 ホ短調

C.Graupner:ヴァイオリンとチェンバロのソナタ ト短調

Telemann:トリオ・ソナタ ト長調TWV42:G7

Telemann:チェロソナタ ニ長調TWV41:D6

11月10日(木) 福島県いわき市、いわき芸術文化交流館アリオス

11月12日(土) 新潟県新潟市、越後森林館(越後杉流通活性化センター)

11月13日(日) 富山県富山市、ボルファートとやまチェペル

11月14日(月) 石川県金沢市、金沢アートグミ

11月15日(火) 福井県坂井市三国、旧森田銀行本店

11月17日(木) 愛媛県松山市、萬翠荘

11月19日(土) 岡山県真庭市、勝山文化交流館ひしお

11月20日(日) 兵庫県神戸市、日本基督教団神戸雲内教会

11月23日(水) 山梨県南都留郡、富士山中湖チャペル

11月24日(木) 愛知県名古屋市、メニコンHITOMIホール

11月25日(金) 東京都新宿区、日本ホーリネス教団 東京中央教会

11月26日(土) 静岡県浜松市、浜松市楽器博物館(会員向け)