目次

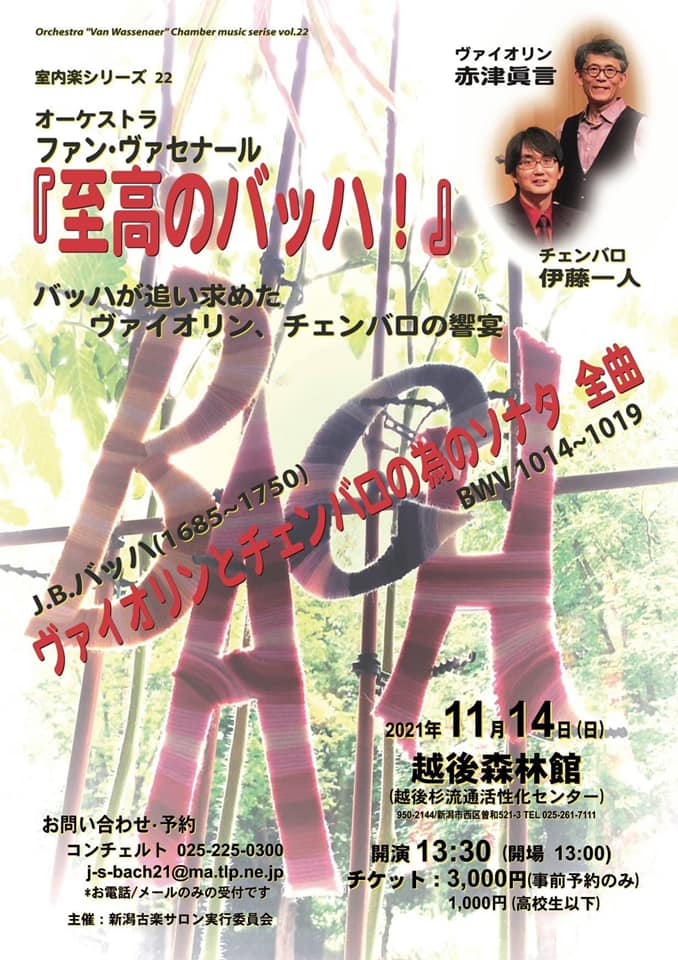

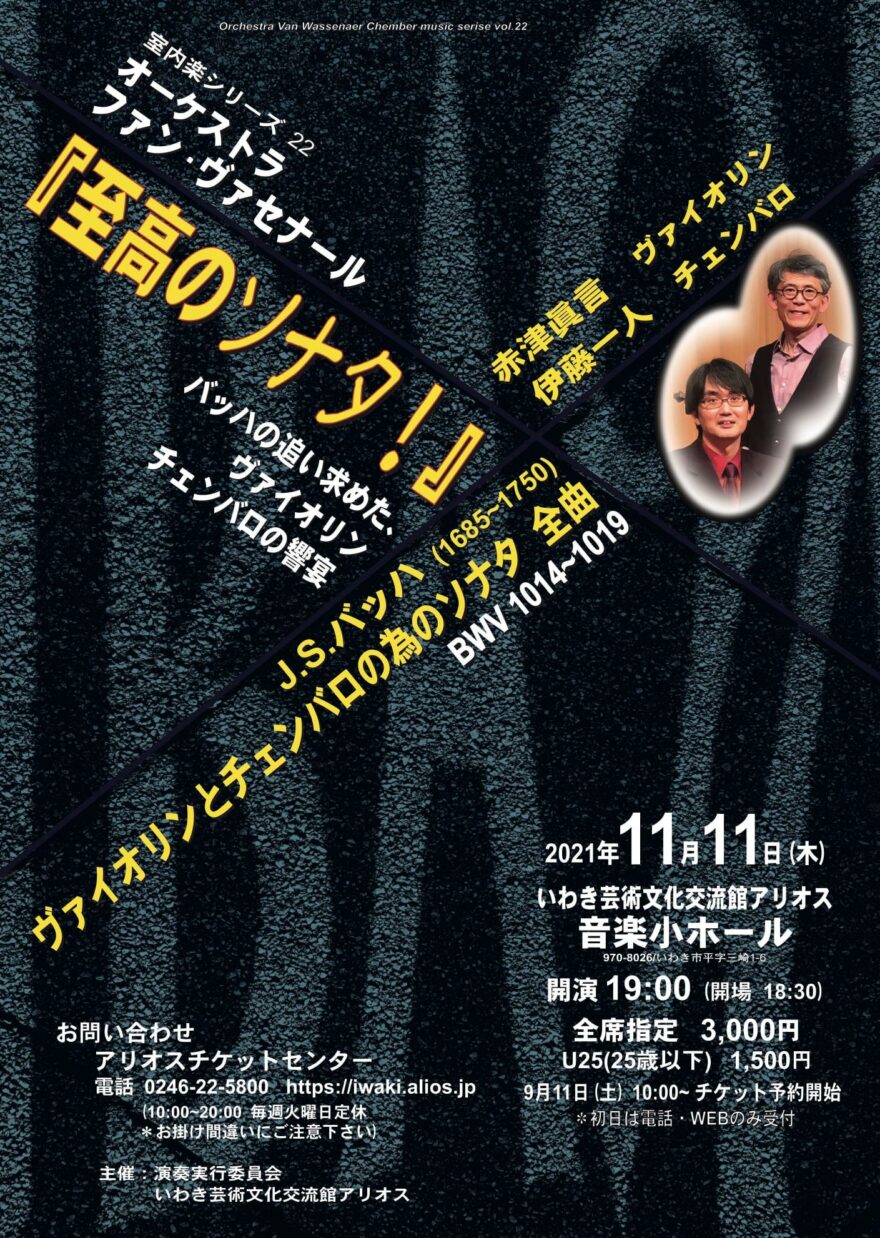

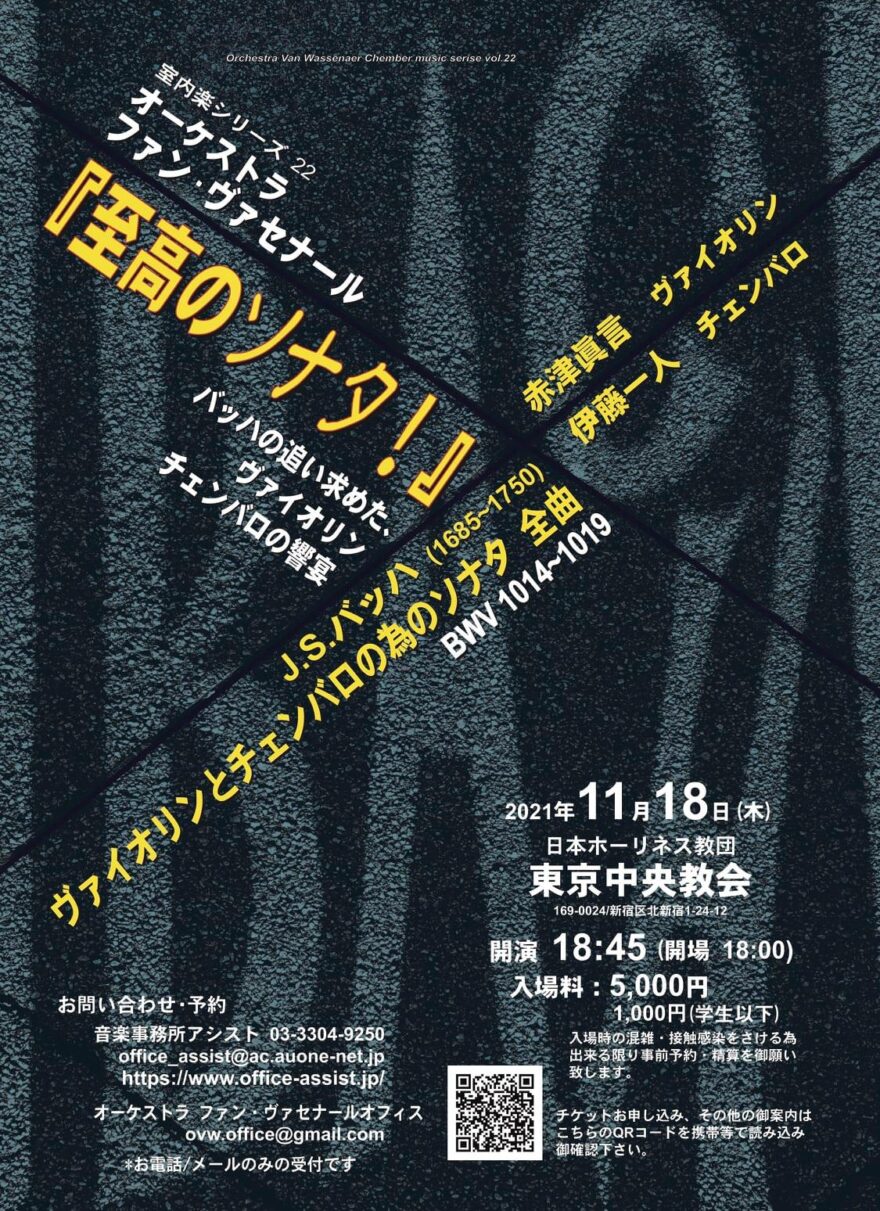

2021 至高のバッハ!

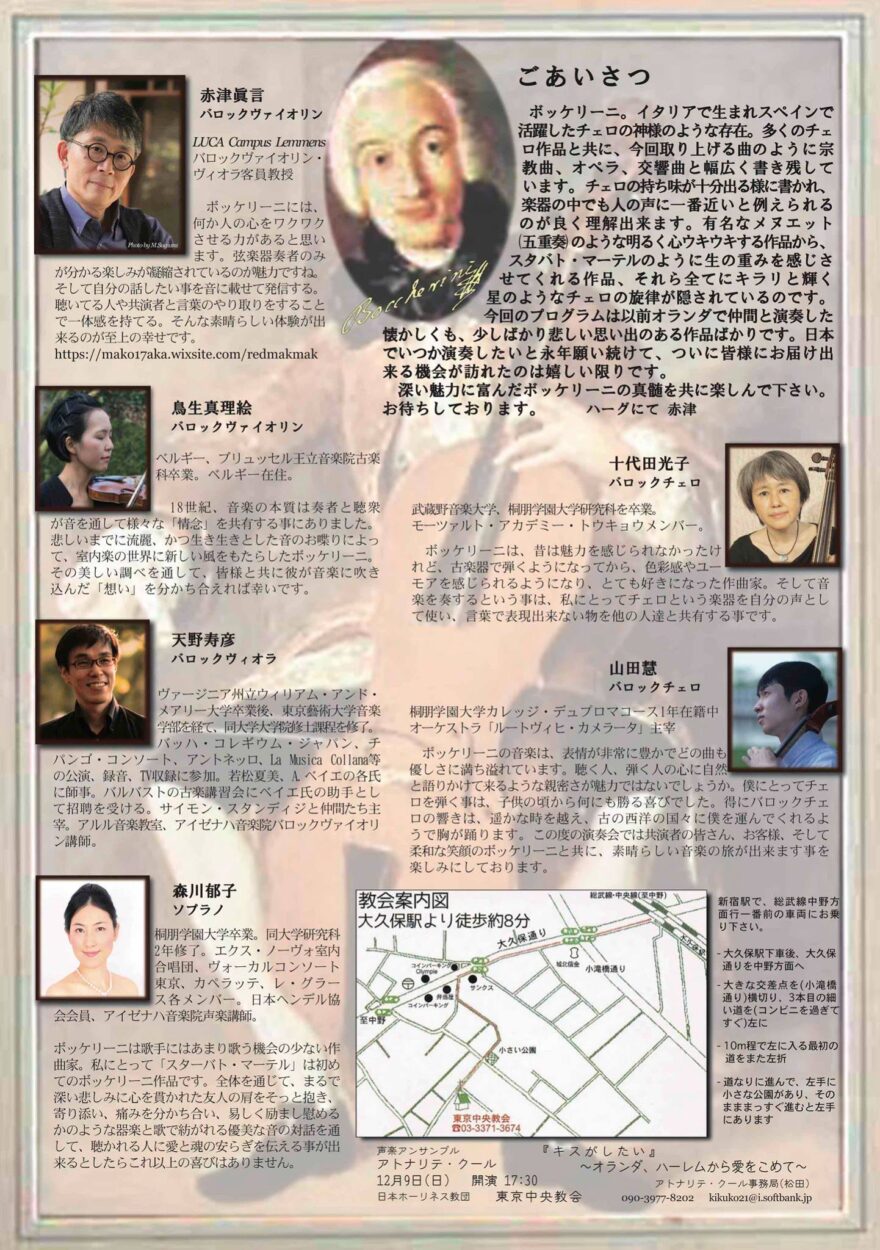

ごいあさつ

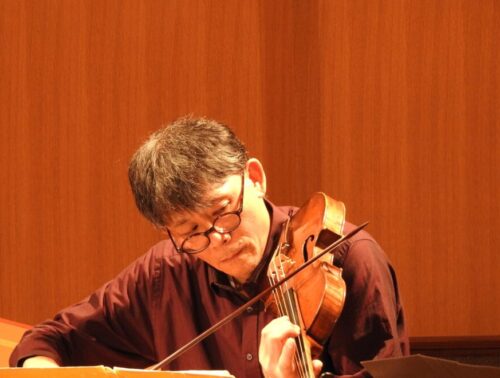

赤津眞言(バロックヴァイオリン)

J. S. バッハ作曲

11月11日(木) 福島県いわき市、いわき芸術文化交流館アリオス 音楽小ホール

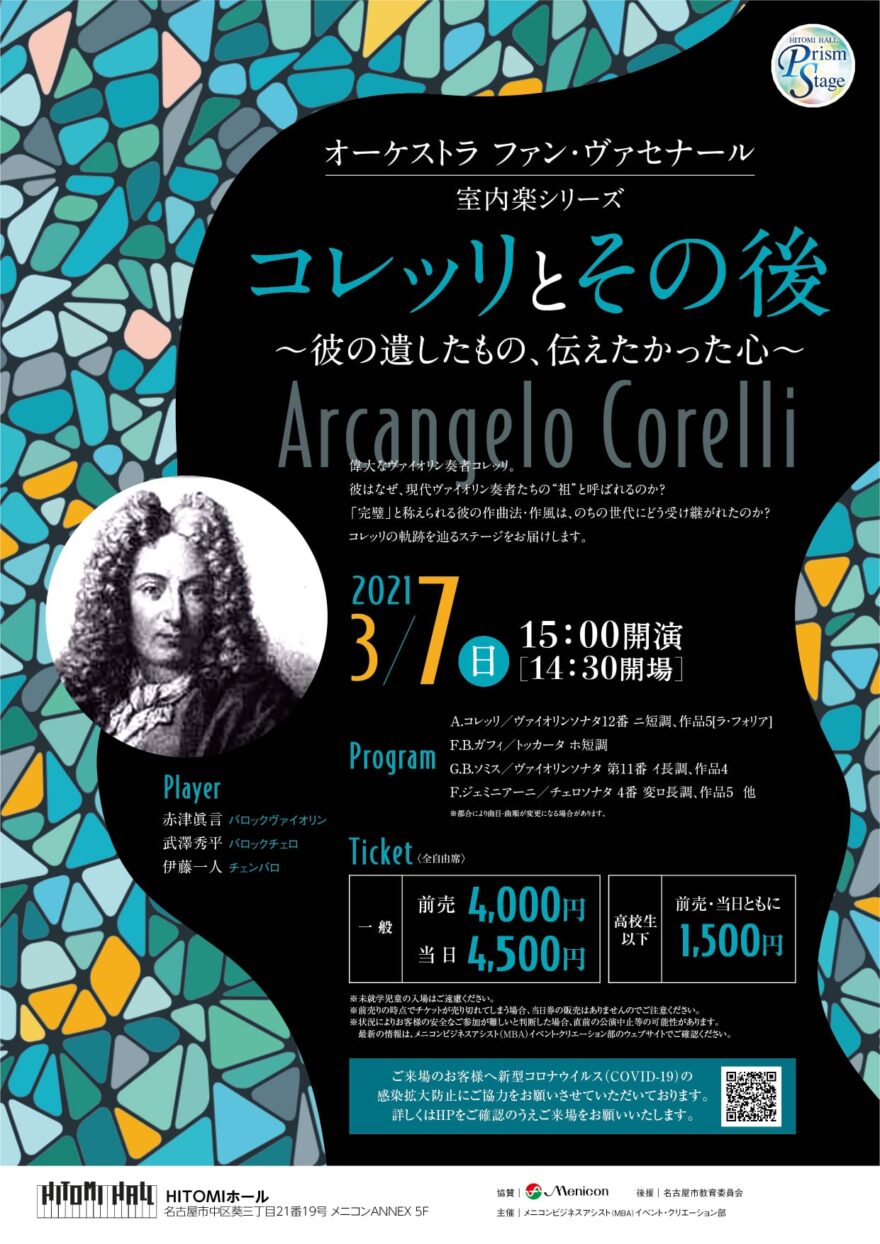

2020 コレッリとその後

赤津眞言(バロックヴァイオリン)

A.コレッリ:ヴァイオリンソナタ12番 ニ短調、作品5「ラ・フォリア」 F.B.ガフィ:トッカータ ホ短調 G.B.ソミス:ヴァイオリンソナタ 第11番 イ長調、作品4 F.ジェミニアーニ:チェロソナタ 4番 変ロ長調、作品5 他

11月21日(日) 福島県いわき市、いわき芸術文化交流館アリオス 音楽小ホール

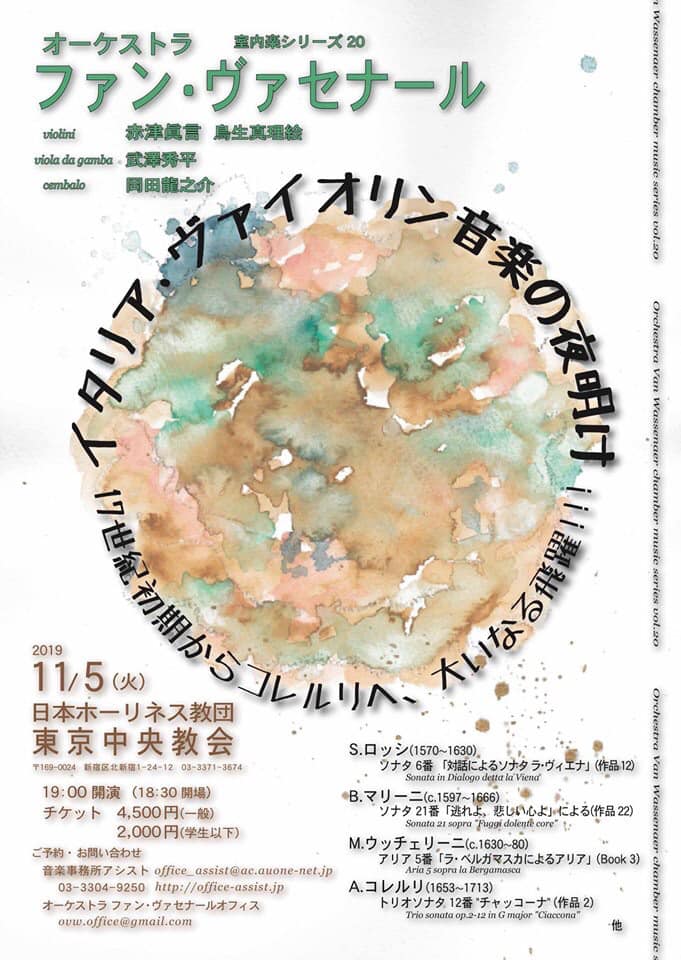

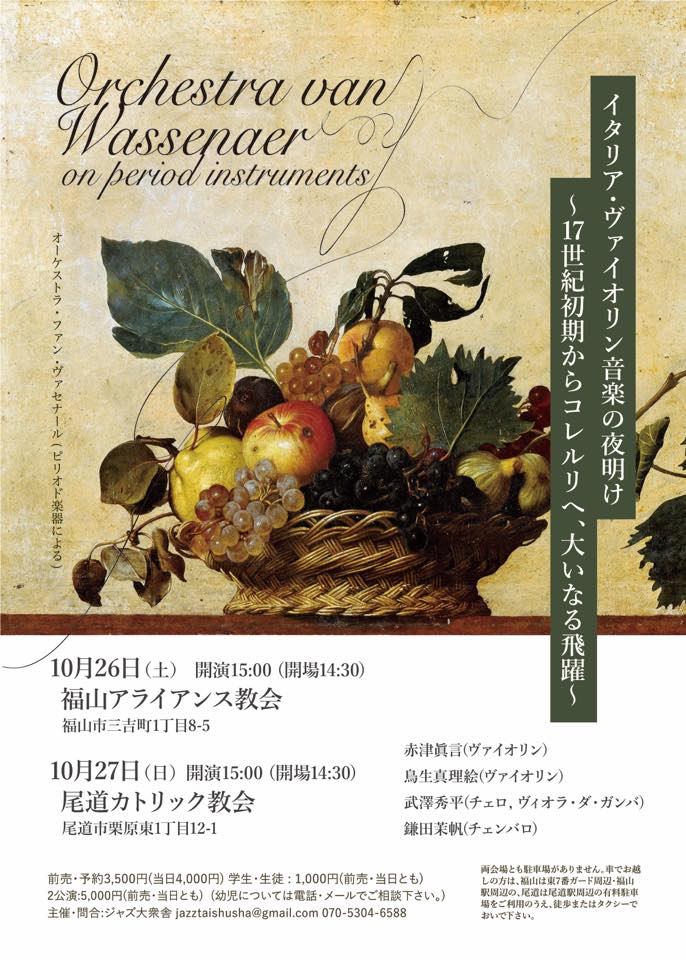

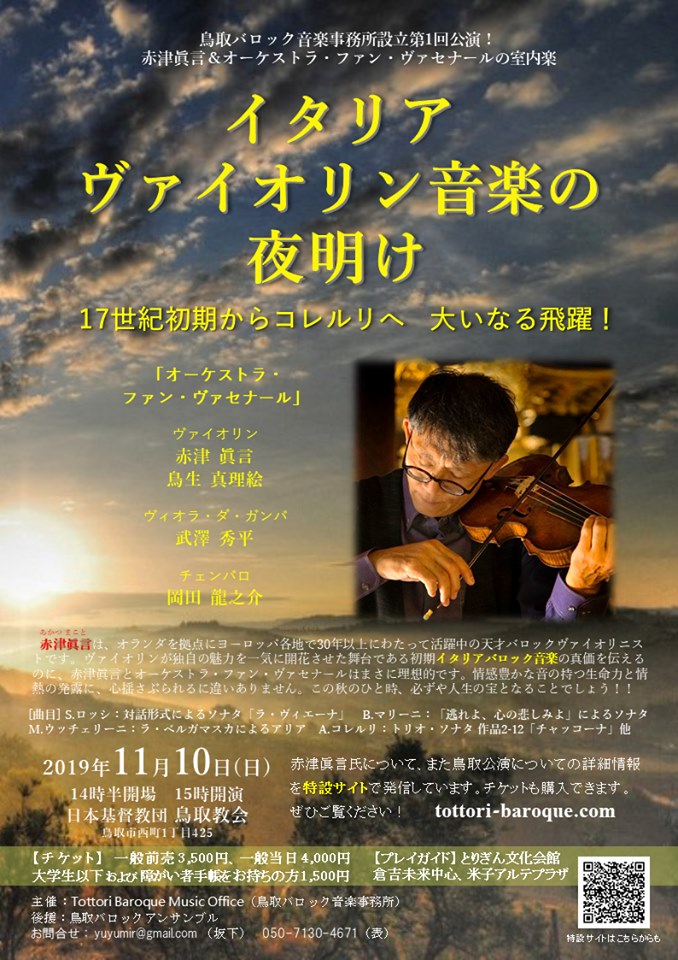

2019 イタリア ヴァイオリン音楽の夜明け

ごあいさつ

赤津眞言(バロック・ヴァイオリン)

S. ロッシ(c.1570~1630) :ソナタ 6番 「対話によるソナタ ラ・ヴィエナ」(作品12より) B. マリーニ(c.1597~1666):ソナタ 21番 「逃れよ、悲しい心よ」による(作品22より) G. フレスコバルディ(1583~1643) :カンツォーナ第6番「アルテラ」による T. メルーラ (c.1595~1665):ソナタ クロマティカ (Sonata Cromatica) G. フレスコバルディ(1583~1643) カンツォーナ5番トロンボンチーナ C. ファリーナ (c.1600~ c.1640) :3声のソナタ モレッタ(Sonata detta la Moretta) M. ウッチェリーニ(c.1603~1680):アリア 5番「ラ・ベルガマスカによる」(第3集より) G. レグレンツィ(1626~1690):ソナタ 6番(La Cetra(作品10)より) A. I. レオナルダ(1620~1704) :ソナタ 12番(教会ソナタ集 op,16より) A. ストラデッラ (1639~ 1682):3声のシンフォニア 8番 イ短調 A. コレルリ(1653~1713) :トリオソナタ 12番 ト長調 “チャッコーナ” (作品2より)

10月26日(土) 広島県福山市、福山アライアンス教会

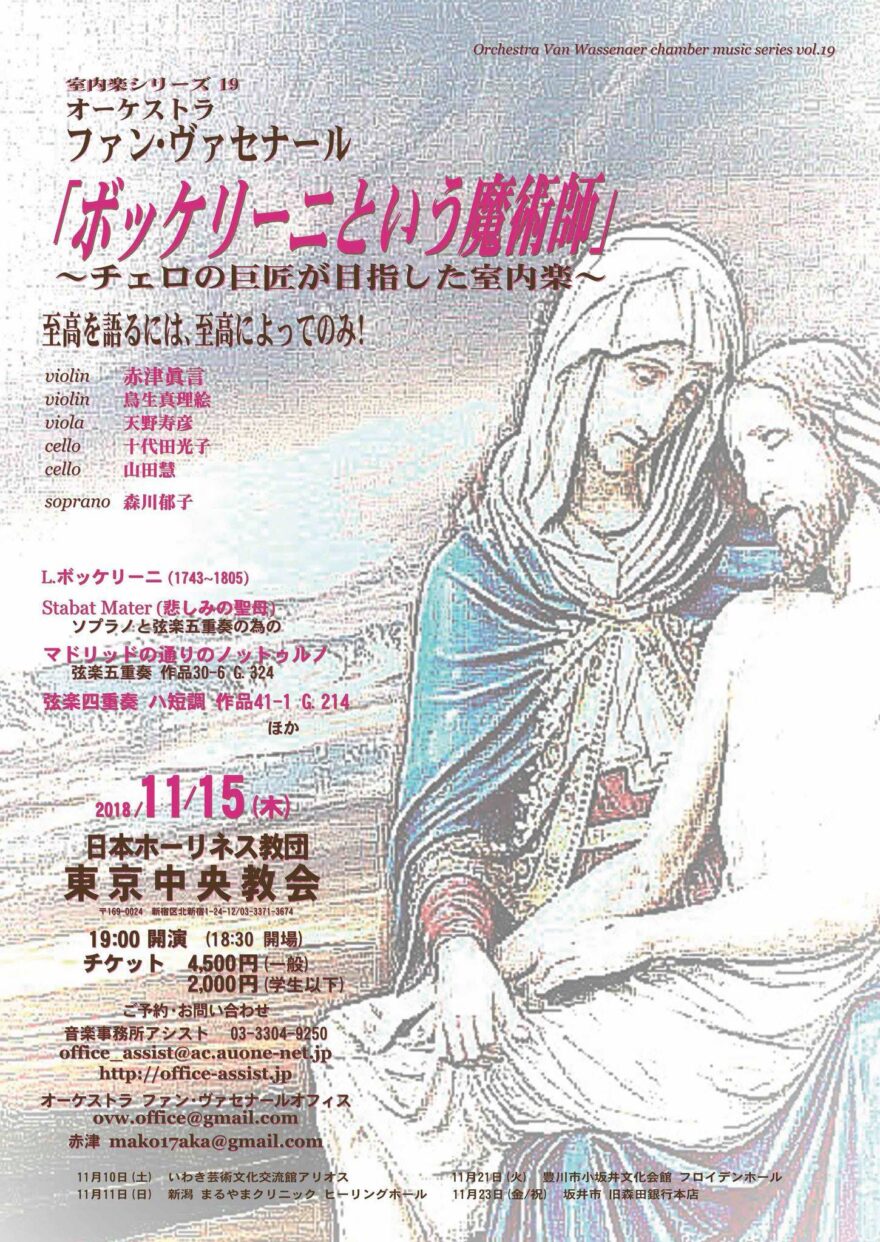

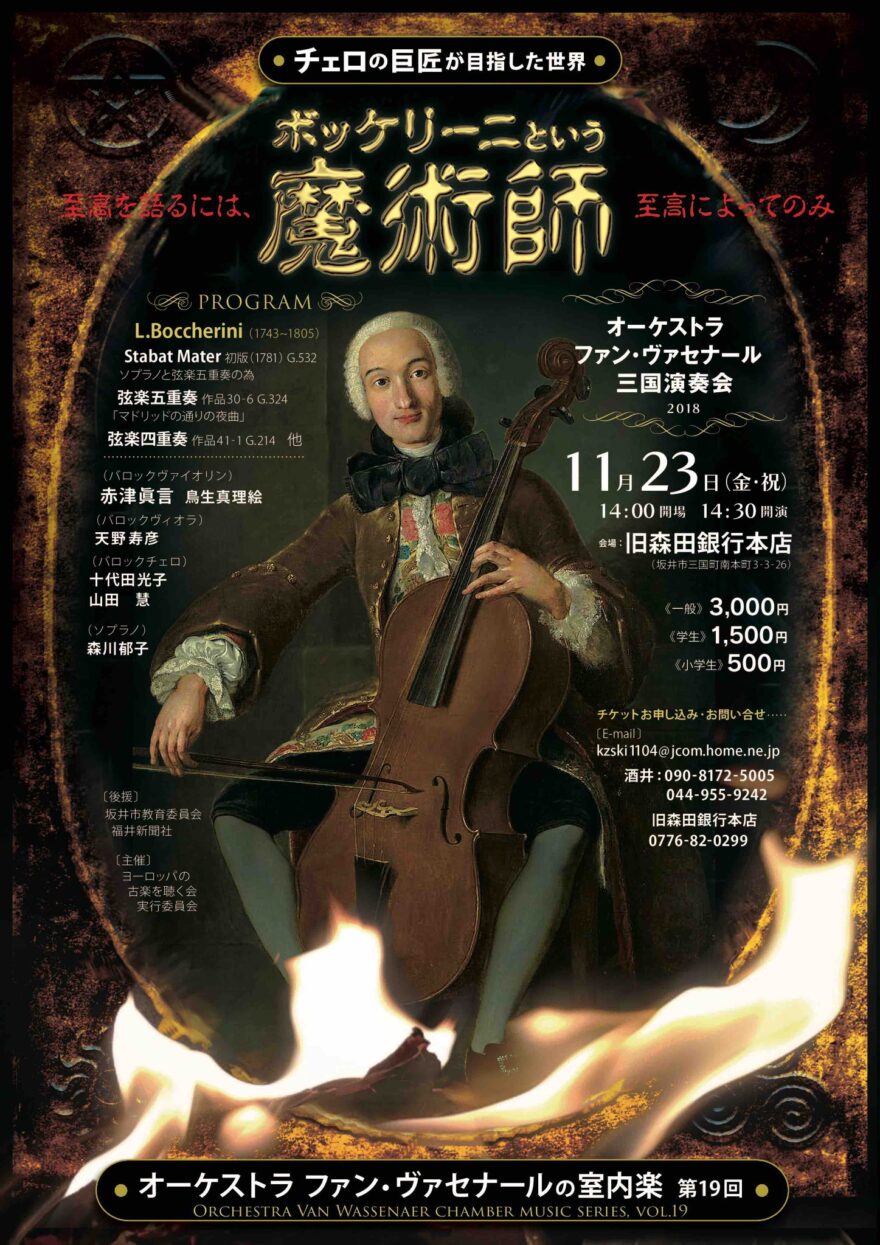

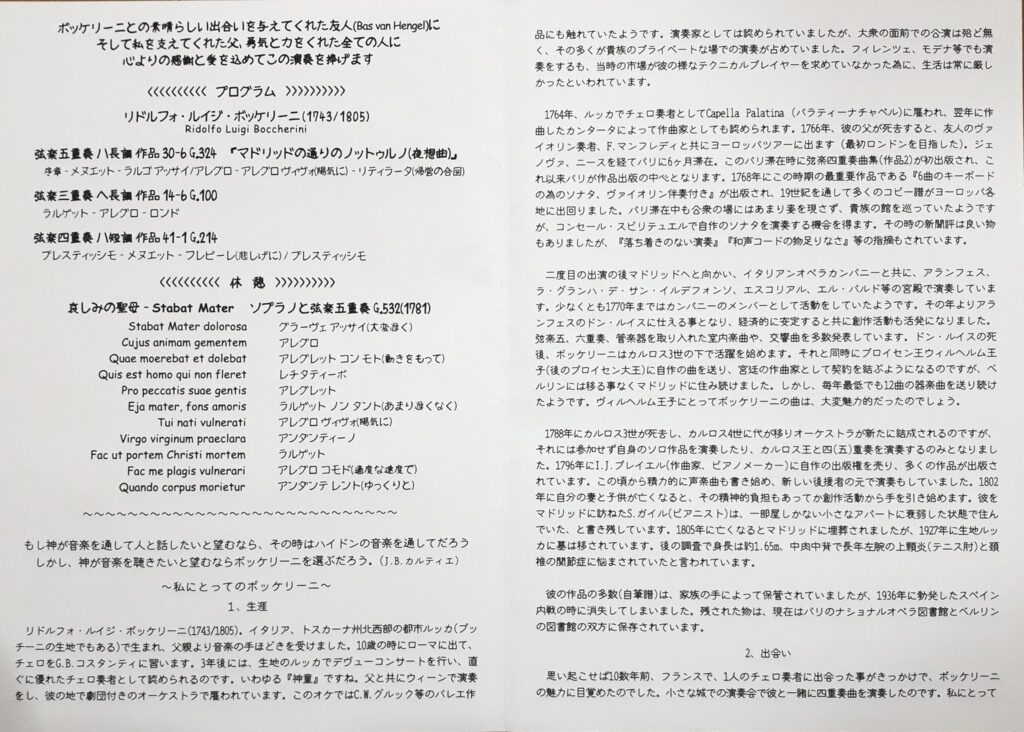

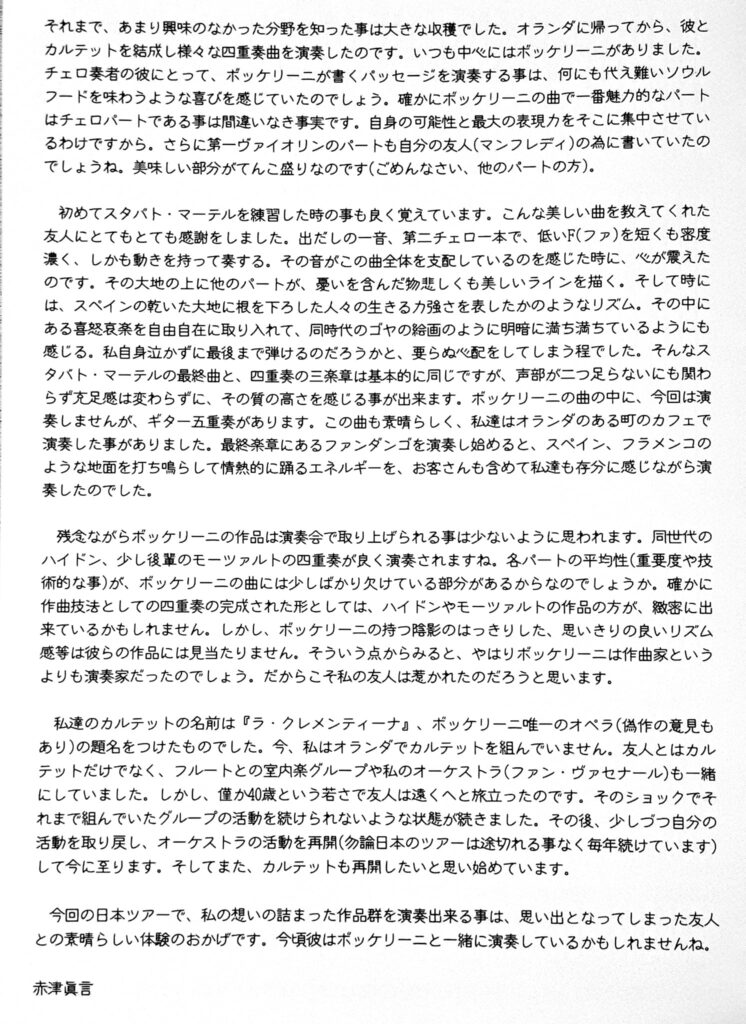

2018 ボッケリーニという魔術師

ごいあさつ

赤津眞言(バロック・ヴァイオリン)

弦楽五重奏 ハ長調 作品30-6 G.324 マドリッドの通りの夜曲

11月10日(土) 福島県いわき市、いわき芸術文化交流館アリオス 音楽小ホール

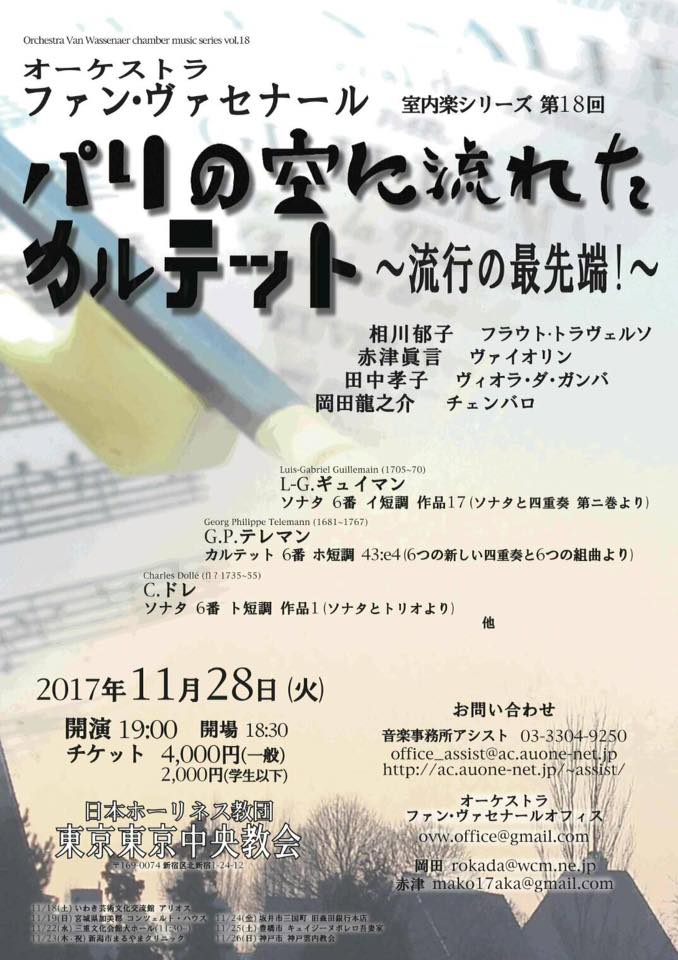

2017 パリの空に流れたカルテット

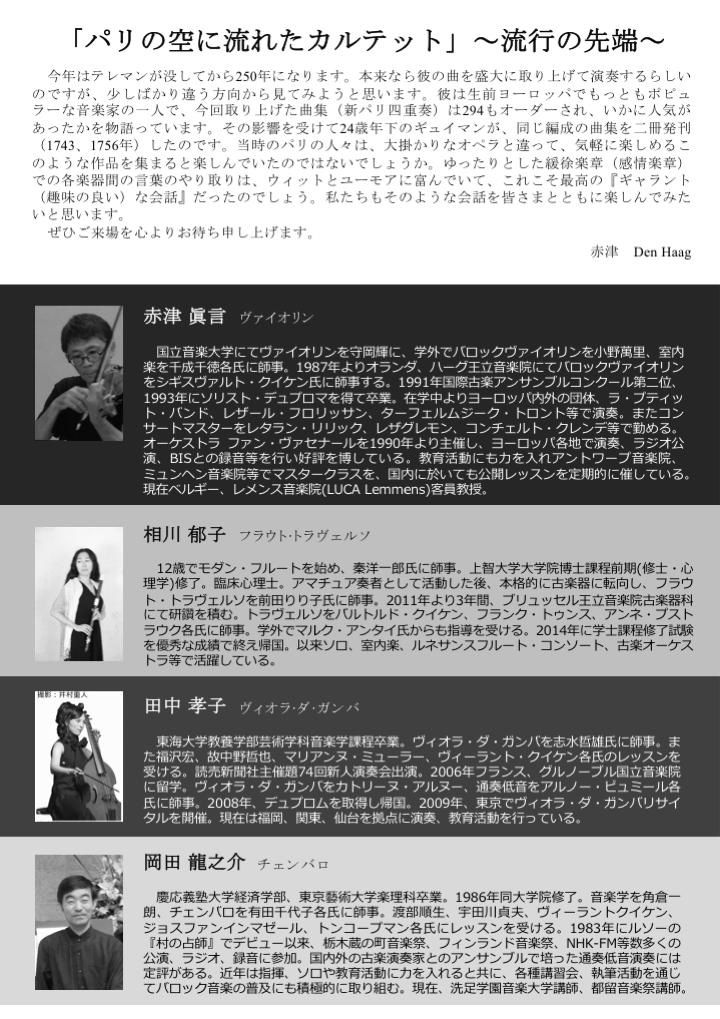

「パリの空に流れたカルテット」~流行の先端~

相川郁子(フラウト・トラヴェルソ)

テレマン カルテット6番ホ短調(6つの新しい四重奏と6つの組曲より) ラモー 第1コンセール(コンセールによるクラブサン曲集より) ルクレール 易しい音楽の慰み第2番ト短調 作品8 ギュイマン ソナタ6番ホ短調(ソナタとカルテット第2巻より) ドレ ソナタVIト短調(ソナタとトリオ作品1より)

11月18日(土) 福島県いわき市、いわき芸術文化交流館アリオス 音楽小ホール